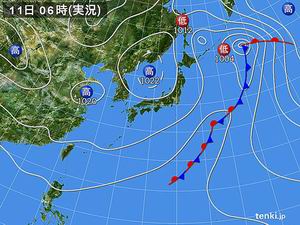

| 香精山・地蔵岳 2023年(令和5年)5月11日 |

山行記録

| 玉置山展望台から大峰の山々(10日午後4時ごろ) 中央に東屋岳と地蔵岳。右に笠捨山。 左奥に中八人山。その後ろに釈迦ヶ岳と孔雀岳。 |

||

| 明日行く東屋岳と地蔵岳。東屋岳の右手前に香精山も見える。 (マウスポインターを画像に重ねると山名などが表示されます) |

||

|

||

| 明くる11日午前4時半ごろ十津川の宿を出発、再び出発点に向かう。 途中、玉置山展望台から夜明け前の大峰の山々を眺めました。 |

||

| 出発は花折塚近くの南奥駈道取り付き点から。 展望台を経て午前5時前に到着。簡単な朝食をとって午前5時半にスタートです。 (マウスポインターを画像に重ねると道標が表示されます) |

||

| 南奥駈道を北上して行きます。 |

||

| 10分ほどで花折塚に着きました。 言い伝えは吉野にも沢山ある大塔の宮に関することのようです。 (マウスポインターを画像に重ねると説明板が表示されます) |

||

| 傍らには大きな石楠花の木が花を一杯つけていました。 |

||

| 花折塚から少し下って行くと林道に出ました。 ただし、これは奥駈道に並行する車道ではなく途中で分岐した支線です。 |

||

| |

||

| 林道を横断した後は再び下りが続きます。 今日の行程は、これから岩ノ口までが基本的に下り(標高差約300m)、 古屋辻から地蔵岳までが登り(標高差約600m)となります(復路はその逆)。 (マウスポインターを画像に重ねると道標が表示されます) |

||

| |

||

| 下り続けると車道に出ました。 |

||

| 少し歩いてまた奥駈道に入ります。 稚児ノ森あたりまでこのようなことを何回か繰り返します。 |

||

| この付近の奥駈道はこのような感じです。 |

||

| 午前6時ごろ水呑金剛を通過。 |

||

| ギンリョウソウ。久しぶりに見ました。 |

||

| 水呑金剛から10分ほど行くと左手の木々が疎らになり少し眺めが開けてきました。 |

||

| 立派な山が見えました。 はじめはあれが目指す山かと思いましたが、方向や山容が違います。 中八人山から続く稜線上の山のようです。 |

||

| 稚児ノ森近くで車道に出ました。ここが最後の奥駈道取り付き点となります。 |

||

| 午前6時25分に稚児ノ森。 |

||

| 少し下ると小さな祠がありました。ここも稚児ノ森? (マウスポインターを画像に重ねると小さな石仏) |

||

| このように不安なく歩けることに感謝です。 |

||

| 稚児ノ森から進んで行くと、何か急に雰囲気が変わった気がした。 虫が飛びまわって鬱陶しいし、付近の樹相もここまでと違う。 少し開けた先にある大岩に石柱が置かれていたので見てみると・・・。 |

||

| 蜘蛛ノ口と彫られていた。(岩ノ口とも呼ばれるところ) 道理で・・・、と思い早々に立ち去ることに。 |

||

| 杉木立の間に生えている小さな木々は何という名なのだろうか。 このあたりだけに見られた気がする。 |

||

| 岩ノ口から先はトラロープも張られた登りになる。 |

||

| |

||

| 登り続けます。 |

||

| |

||

| 登ること10分ほどで午前6時50分に”第11靡 如意珠岳”に到着。 地理院地図ではP736です。 |

||

| 傍らの石柱には千眺之森と刻まれている。 山頂は今は木々に囲まれているが、果たして以前は眺めがよかったのだろうか。 |

||

| 如意珠岳から下ってくると道端に石柱が立っていた。 |

||

| ”第12靡 古屋宿”です。 |

||

| 背後の斜面は緩やかです。かつては建物でもあったのだろうか。 |

||

| 午前7時5分に古屋辻。21世紀の森や上葛川へ下る道が交差しています。 岩ノ口からこの古屋辻あたりは大峰の中でも最も標高の低いところです。 ここから地蔵岳まで標高差約600mの登りが始まる。 |

||

| とは言うものの、始めのうちは起伏の少ない道です。 新緑がきれいで雰囲気の良いところ。 |

||

| 左手の下の方に21世紀の森の駐車場が見えます。 |

||

| いよいよ登りが始まります。 まずは塔ノ谷峠を経てP1023までの約350mの登りです。 |

||

| 今日の行程の中で一番長い登りです。 |

||

| 古屋辻から1時間弱で、午前8時5分にようやく塔ノ谷峠に着きました。 ここからも上葛川への道が分かれています。 |

||

| 先ほどの古屋辻もそうでしたが、峠では冷たい風が吹き抜けています。 ここまでほとんど休憩なしで来ましたので10分ほど休んでエネルギーを補給します。 |

||

| 峠からは今日一の斜度の急登です。 しかし短いので焦らずゆっくり行きます。 |

||

| P1023までの途中で大岩が見えてきました。 |

||

| |

||

| 貝吹之野と刻まれています。 |

||

| |

||

| 更に登りを続けます。 |

||

| |

||

| 午前8時35分にP1023に到着。 特に何もないところですが、これで地蔵岳まではあと250mの登りとなりました。 |

||

| まずは香精山までの120mの登り。 始めは苔むしかかった岩の道を行きます。 |

||

| やがて登りはきつくなるが、まわりは自然林に変わって新緑が綺麗です。 |

||

| 前方に青空が見えてきたので香精山まであと少しと期待を寄せるが・・・。 |

||

| 偽ピークを超えて午前9時ちょうどに香精山に着きました。第13靡です。 あまり山頂という感じがしないところで、特に何もないので先に進みます。 |

||

| 香精山から少し下って進んで行くと前方が明るくなってきました。 送電塔が見えます。その後ろには八人山。 |

||

|

||

| 切り開かれた台地に立つと目の前に今日一の大観が・・・。 左から東屋岳、地蔵岳、笠捨山と続く大峰南部の絶景です。 |

||

| 絶景に気を良くして最後の登りに取り付きます。 少し行くと上葛川への道が分岐します。 東屋岳や地蔵岳の巻き道にもなっている逓信道にも続いているが、この逓信道の状態はあまり良くないようです。 |

||

| 分岐からP1115を越えて下ったところに檜之宿の石碑がありました。 (マウスポインターを画像に重ねると正面からの写真) |

||

| 新緑の中を登って行きます。 |

||

| やはり自然林の中は歩いていて気分がいい。 |

||

| 檜之宿から15分ほど登ると第14靡の拝み返し。 順峯の修験者がここで熊野を振り返って拝み返したとのことだが、今は木々に囲まれて展望はありません。 |

||

| |

||

| 拝み返しから目と鼻の先に第15靡の菊ヶ池。 菊ヶ池は奥駈道から離れた、ちょっとしたピークの上にあり、近くには池らしきものは見られなかった。 代わりに大きな岩がある断崖絶壁がありました。菊ヶ池と関係あるかどうか知らんけど・・・。 (マウスポインターを画像に重ねるとその写真) |

||

| |

||

| そこから東屋岳まではあと50mほどの登りです。 |

||

| 午前9時55分に四阿宿。第16靡です。 東屋岳はすぐ北にあるので行ってみます。 |

||

| 東屋岳の山頂です。 新宮山彦ぐるーぷ作の山名板がありました。 (マウスポインターを画像に重ねると表示されます) |

||

| 四阿宿から地蔵岳に向かって緩く下って行き、鞍部を過ぎると道は少し険しくなってきます。 |

||

| 岩と根っ子のところもあります。 |

||

| 不動明王の石像の前を通過。 平成18年と刻まれておりまだ新しいようです。 |

||

| |

||

| 地理院地図にはありませんが、ここからも上葛川に行けるようです。 また水場へも10分ほどだそうです。 |

||

| |

||

| もう山頂は近いはずだが、ここに来て綺麗な自然林。 嵐の前の静けさか・・・。 |

||

| |

||

| そしてついに鎖場が出現しました。 |

||

| 取り敢えず立て続けに2箇所です。 |

||

| さらに少し行くと噂に聞く垂直の岩壁が出現。 しかし、一見したところ思ったほどの高さがないように感じました。 また鎖の左側には手掛かり、足掛かりとなりそうな岩の出っ張りも沢山。 何はともあれ安全を期してポールやカメラをリュックに収めてから一気に登り詰め、あっさりとクリアーしました。 |

||

| そのあと最後(と思います・・・)の鎖場を通過。 鎖場は全部で4箇所だったのかな? |

||

| 鎖場のあとは眺めの良い痩せ尾根を慎重に辿って山頂に着きました。 最初の鎖場から山頂までは、緊張していたためかはっきりとした記憶がありません。 |

||

| |

||

| いづれにしても午前10時30分に地蔵岳の山頂に着きました。 昨年の11月に笠捨山を越えて来て以来半年ぶりです。 折角だから山頂で休憩しようと思ったが、小さい虫が飛び回っていて鬱陶しいので早々に下山することにしました。 |

||

| その前に本尊にお参りして道中の安全を祈願しました。 |

||

| まわりには白いイワカガミが沢山咲いていました。 |

||

| |

||

| 帰りはまわりの景色を楽しみながら痩せ尾根を辿って行きます。 |

||

| まずは八人山。 南、中、奥などが見えているのだと思います。 |

||

|

||

| 八人山の右に、遠く孔雀岳、釈迦ヶ岳から手前の俱利伽羅岳、転法輪岳まで続く大峯の山々。 |

||

| 転法輪岳の右手前に行仙岳。 その後ろにはうっすらと大台ヶ原。 |

||

| |

||

| そこそこの眺めを楽しんでいると鎖場に着きました。 ここは大きな問題なし。 |

||

| 前方に東屋岳が見えます。 |

||

| |

||

| 足元は垂直の岩場。 下りはより慎重に三点支持で確実に。 |

||

| 無事下り終えて眺め返します。 |

||

| 鎖場の上部です。 |

||

| |

||

| 鎖場は続きます。 |

||

| |

||

| ここは下りてから道は左に直角に曲がるので、 下手して落ちるとそのまま斜面へ墜落です。 |

||

| |

||

| なんとか危険場所をクリアーして戻って行きます。 |

||

| 鞍部を過ぎて四阿宿へ登って行きます。 |

||

| 午前11時30分に四阿宿に戻る。 ここで宿で造ってもらったお弁当(実は朝食の代わり)を戴き、ゆっくりと休憩しました。 |

||

| お腹も一杯になったところで下山を再開します。 静かな林の中を歩いていると、ダンマパダの一節を思い出した。 ”ひとり坐し、ひとり臥し、ひとり歩み、 なおざりになることなく、わが身をととのえて、林のなかでひとり楽しめ” |

||

| 木々を見上げながらお釈迦さんの言葉を思い出しているとまわりが急に騒がしくなった。 振り返ると6、7人ほどの団体さんが登って来ていた。 こんな人影がない山の中に団体さんとは、と少し驚いたが、 相手もこんなところにいい年をした人が一人でいることに驚いたようだった。 どこから来たのかと尋ねられたので、花折塚から地蔵岳までのピストンですと答えたが、理解できた様子はなかった。 |

||

| 団体さんとすれ違った後もまわりの景色を眺めながらのんびりと下って行く。 |

||

| 送電塔の建つ開けたところまで戻ってきました。 |

||

|

||

| 振り返れば歩いてきた山々が目の前に。 再び来ることはないだろう。 |

||

| 送電塔の向こうには八人山。 |

||

| 午前11時40分に香精山。 山ツツジが日に映えて綺麗でした。 |

||

| 大きなブナの木。 |

||

| 新緑の葉っぱ。 |

||

| P1023を越えて塔ノ谷峠へ下って行きます。 |

||

| 貝吹之野を通過。 |

||

| 午後1時20分に塔ノ谷峠に戻る。 ここで少し休憩。 |

||

| 21世紀の森を眺めながら古屋辻へ。 |

||

| 午後2時10分に古屋辻を通過。 |

||

| 古屋宿を通って如意珠岳に登って行きます。 |

||

| 午後2時30分に如意珠岳。 |

||

| 如意珠岳から下って岩ノ口。 やはりこのあたりは何となく気味悪い感じがします。足早に通り過ぎる。 |

||

| 午後2時50分に稚児ノ森を通過。 ここから花折塚まで標高差300mの登りが始まる。疲れた体には少々きついです。 |

||

| すぐに車道に出ました。 何にしろ陽が差して明るいのが良い。 |

||

| 車道を出たり入ったりして水呑金剛を通過。 |

||

| 陰気な奥駈道と違って車道は明るいです。 |

||

| 帰路では花折塚への登りが体に一番堪えました。 |

||

| ようやく花折塚。 ここまで来ればあと少しです。 |

||

| 午後4時5分に出発点に戻ってきました。往復10時間半でほぼ予定どおりでした。 近くに止めてある車まで行き、汗で濡れた服を着替えてから今日の宿に向かいました。 |

||

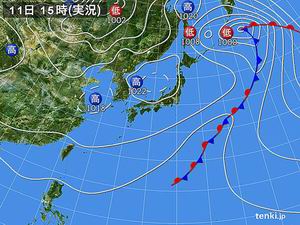

| 帰りも展望台から大峰の山を眺めました。 |

| コースタイム |

往 駐車地(5:30)-稚児ノ森(6:25)-如意珠岳(6:50)-塔ノ谷峠(8:05-8:15)-香精山(9:00)-四阿宿(9:55) -地蔵岳 (10:30) 復 地蔵岳(10:45)-四阿宿(11:30-11:55)-香精山(12:40)-塔ノ谷峠(13:20-13:30)-如意珠岳(14:30) -稚児ノ森(14:50)-駐車地(16:05) |

玉置山・大森山に続く

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|