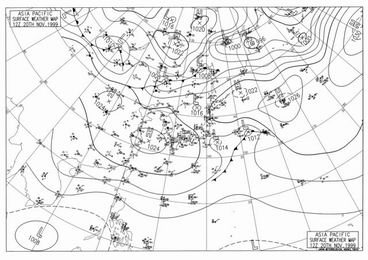

| 三 嶺 1999年(平成11年)11月20日 |

山行記録

|

||

| 歩き始めてすぐに崖崩れの現場を通ったが大したことはなく、無理すれば車でも通れそうだった。 紅葉も終わり冬の訪れを間近にした平尾谷を眺めながら10分ほどで登山口に着く。 登山口の道標には頂上まで2時間30分と書かれてある。写真を撮っていよいよ登山道に入る。 |

||

|

||

| 取取り付きのつづら折りの急な坂道を登ったあと平尾谷川の源流に沿って登って行く。 30分ほどで沢と分かれて人工の水路に沿って進み、やがて小広い平地に出た。 そこから東尾根の斜面のつづら折りの道を稜線に向かい、8時丁度に尾根に乗った。林道終点からの登山道と合流する。 |

||

|

||

| 樹林に覆われた平坦な尾根道を進むうちに朝日が射し込んできてまわりが急に明るくなる。 やがて道は明るい樹林の中の大きなつづら折りの登りとなり傾斜を増してくる。 すっかり葉を落とした樹々の梢を透かして剣山がちらちらと見える。 |

||

|

||

| 明るい樹林の坂道のあとは、一転して針葉樹林帯の平坦な道になる。行く手に三嶺の頂きが垣間見える。 針葉樹林の中の尾根の北側の斜面には新雪がうっすらと積もっており寒々とした感じがする。 小休止をしてから樹林の中の登山道を登って行くと、「たぬきのかんざし(樹齢三百年)」と書かれた大木があった。 |

||

|

||

| そこを過ぎると間もなく潅木帯に変わり頭上に青空が広がるようになる。急登は続くが主稜線は近い。 見上げると三嶺の絶壁が行く手に立ちはだかっており、道はその絶壁の左手を巻くようにつけられている。 ところどころ岩が露出した笹の斜面を巻いて大きな岩壁の基部を横切り、急な階段を一登りすると池の畔に出た。 |

||

|

||

| 池の畔から少し登ったところで振り返ると、凍り付いた小さな池の表面はまるで大きなスリガラスのようだった。 その畔に建つ三嶺ヒュッテはこの夏の台風に痛めつけられてその長い使命を終え、来年には建て替えられる予定だ。 |

||

|

||

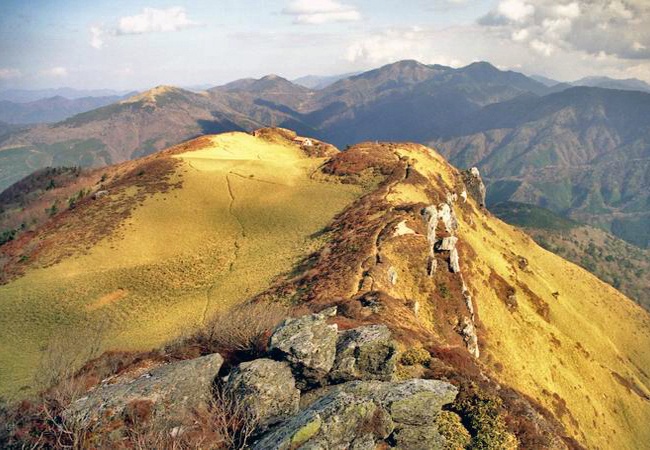

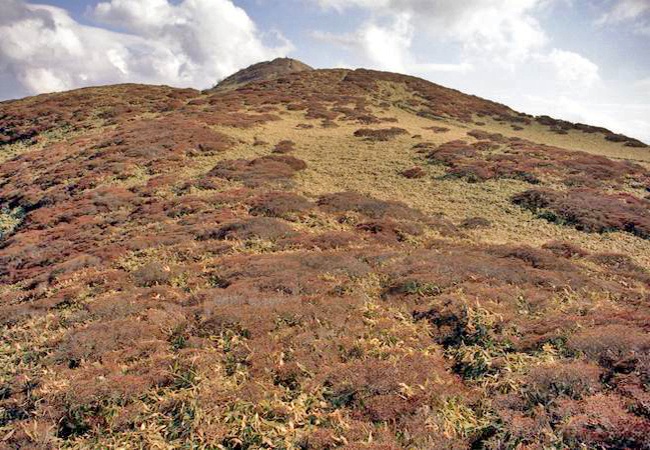

| 行く手には三嶺の主峰が西峰と並んで朝日に輝いていた。 コメッツジの紅葉は過ぎ去った後とはいってもミヤマクマザサと織りなす色模様はまだまだ見捨てたものではなかった。 |

||

|

||

| 主稜線を辿って三嶺には9時10分に到着した。 |

||

|

||

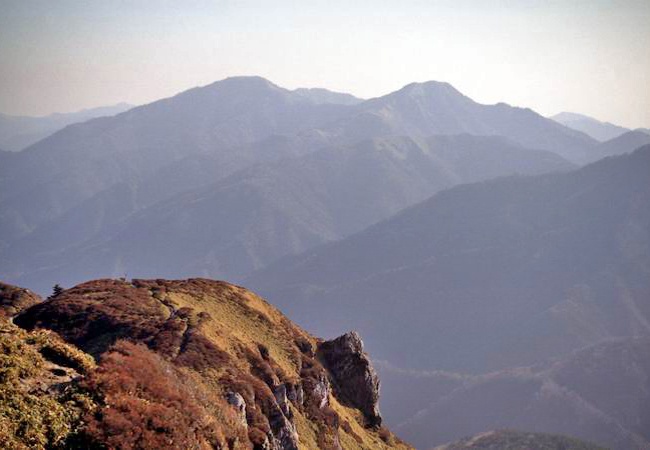

| 標高1893mの山頂からは遮るもののない360度の展望が得られた。 東には剣山、次郎笈から始まる山並みが丸石山を経て延々とこの三嶺まで続いている。 |

||

|

||

| 剣山と次郎笈を望遠で。 |

||

|

||

| 三嶺から西へは西熊山から天狗塚へ波涛のような稜線が連なる。 |

||

|

||

| 山頂から三嶺西峰方面を眺める。空は青く、風は穏やかで、晩秋にしては暖かい頂きで至福の一時を過ごす。 山頂には既に高知からやってきた人が一人いた。話を聞くと三嶺には南面の光石から登るのがいいと言うことだが、 大阪からでは登山口まで行くのが大変だ。この方は暗いうちから登り始めたらしく、 天狗塚まで縦走したあと光石まで戻るようで、私が休んでいるうちに先に行ってしまった。 |

||

|

||

| これからどうしようかと考えたが、天気はいいし時間も充分あるので西熊山まで行ってみることにした。 晩秋の高山のことで休んでいるうちにさすがに体が冷えて寒くなってきたため9時30分に西熊山に向かって出発した。 少し下り鞍部から登り返すと西峰だ。先ほどまでいた本峰を振り返る。 |

||

|

||

| 西峰の山頂部は三嶺主峰と違って穏やかな起伏が連なる高原のようなところだった。 |

||

|

||

| 三嶺西峰から西熊山に向かう。 あちらこちらにコメッツジをちりばめた、芝生のようなミヤマタマザサの中に続く細い縦走路の彼方には 遥か西熊山から天狗塚への稜線が見え隠れしていた。 |

||

|

||

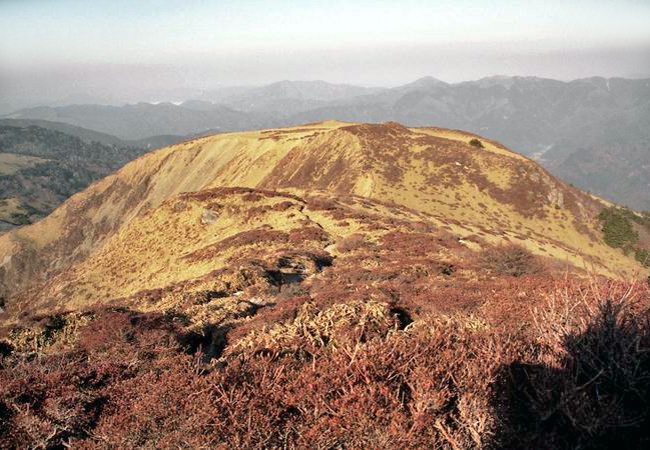

| やがて道は急降下する。下り立って振り返り仰ぎ見る三嶺主峰はなかなか立派だった。 |

||

|

||

| コメッツジとミヤマクマザサの中の道をのんびりと進み、三嶺を振り返る。 |

||

|

||

| 西熊山目指して小さな登り下りを繰り返す、まさに稜線漫歩と言った縦走路。 |

||

|

||

| 小さなピークを二つほど越えると西熊山との鞍部に出る。 そこから少し登って振り返ると三嶺から歩いてきた稜線が一望できた。 |

||

|

||

| 鞍部から西熊山に登って行く。 |

||

|

||

| 新雪が残っている潅木の中の緩い登りを終えて、10時35分に標高1816mの西熊山の山頂に着いた。 あまり広くない山頂は落ち着いた雰囲気がする感じのいいところだった。眼下の祖谷渓を除くとまわりは山ばかり。 |

||

|

||

| その中でもやはり三嶺が素晴らしかった。ここから見ると遥か東に遠ざかってその全容が一望の下に収められる。 西峰を従えて少し右に傾いた主峰はなかなか印象的だった。 |

||

|

||

| 西には天狗塚が一段と近づいてきたが、ここからは僅かにその山頂部が見えるのみだった。 休んでいるうちに南側から雲が湧いてきて山頂を覆うようになってきた。寒さも加わってきたので11時に三嶺に向かった。 三嶺には11時50分に帰り着いた。朝とは違って登山者が結構いた。しかし縦走をする人はごく限られているようだった。 縦走路を振り返ってから三嶺にもお別れをして帰途につきました。 |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|