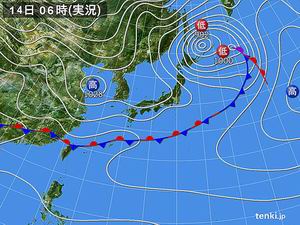

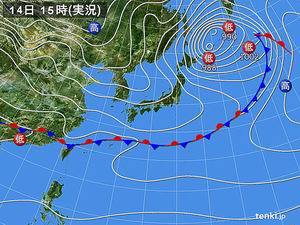

| 修験業山・栗ノ木岳 2025年(令和7年)3月14日 |

山行記録

| 三峰山(右端)から局ヶ岳(左端)にかけての山々(2024年2月 学能堂山から) 今回で完結しました。 (ここをクリックすると拡大されます) |

||

| 午前7時20分に若宮八幡宮の駐車場に到着。思った以上に広い駐車場だった。 ここ川上山若宮八幡宮は日本最古の若宮八幡宮で、履中天皇の御代(西暦5世紀初め)の創建とされているようです。 その淵源は、それ以前の古代より修験業山の自然の磐座に鎮座する神々を崇拝してきたことにあるらしい。(HPによる) |

||

| 駐車場を7時35分に出発。参道を進んで社務所まで来ました。 左の橋を渡れば本殿へ。登山道は真直ぐ行きます。 |

||

| 少しわかりにくい状態ですが、登山口の石標です。 |

||

| 雲出川の源流に沿って行くと朽ちかけた案内図がありました。 その手前に小さな祠と石のフクロウ。フクロウは幸運を呼ぶ吉鳥。 |

||

| 橋を渡って右岸に移ります。橋は新しく架け替えられたようです。 |

||

| 橋を渡ったあと林道の跡のような広い道(以下林道跡とします)を緩く登って行く。 |

||

| ほどなく左に道が分かれていたが、滝を見るために林道跡を直進して行きます。 |

||

| かつては橋が架かっていたと思われるところで林道跡は絶たれていた。対岸に小さな祠が見える。 左奥に見えているのは”はらい滝”。 |

||

| はらい滝と夫婦滝(手前)を暫し鑑賞。 |

||

| |

||

| 傍らの祠の前を通って先ほどの登山道に向かいます。 |

||

| |

||

| 登山道に合流したあと、滝を高巻いてから対岸に渡ります。 |

||

| 対岸には林道跡が続いています。右に少し行くと先ほど見えた祠がありました。 |

||

| 林道跡を進んで行くと、”左へ”と書かれた看板がありました。 ここは、雲出川の二つの源流が合流する二俣で、向かって左が修験業谷、右が白山谷となっており、 ここからは白山谷の沢を渡って修験業谷の左岸に沿って登って行くことになります。 |

||

| 修験業谷の左岸につけられた道を登って行きます。 途中、濡れた岩の上を横切るところや・・・ |

||

| 枯葉が積もった道幅の狭いところなどがありました。要注意箇所です。 |

||

| 二俣から20分ほどで右岸に渡ります。 |

||

| さらに10分ほどで左岸に戻ります。 今は非出水期と言うこともあって沢の水量は少なく渡渉は問題なしでした。 |

||

| 渡渉後ほどなくして堰堤が見えてきました。堰堤の傍で小休止。 |

||

| 休憩後、堰堤を乗り越えて小さくなった沢を渡って登って行きます。 |

||

| ほどなく白い石が堆積したガレバに出ました。斜めに横切って左手の斜面に向う。 このあたりは少し歩きにくいが落石にも注意しながらガレバを足早に横切って行く。 |

||

| ガレバを過ぎると尾根に向かって急斜面を登る。 斜面は急だが道はつづら折りとなっており、一定のペースで歩くことが出来るので助かります。 |

||

| 15分ほど登って尾根が近づいてきました。 |

||

|

||

| 9時20分に尾根に乘りました。 ここの標高は775mほどで、栗ノ木分岐まで約240mの登りとなる。 |

||

| はじめは比較的緩い登りが続く。木の根が犇めいています。 |

||

| 20分ほど登って行くと行く手に壁のような急斜面が現われた。 無理せずにゆっくりと着実に登って行きます。 |

||

| 登り着いたところはこれまでとは少し雰囲気が違った緑の尾根道。 |

||

|

||

| 緑の正体はヒカゲノカズラでした。日影と言いながら陽当たりを好むようです。 |

||

| |

||

| そのあとも次々と急登が現われる。 |

||

| 緩急・緩急繰り返しの登りです。 |

||

|

||

| 稜線が近づいてきました。修験業山方面かな。 |

||

| 急登が終わって10時ちょうどに栗ノ木分岐に着きました。 |

||

| 分岐の標高は約1010m。右に行けば修験業山。左に行けば栗ノ木岳です。 |

||

| 少し休憩してから、まずは右の修験業山に向かいます。 |

||

| 広い稜線をのんびりと歩いて行くと少し急な登りとなります。 落ち葉で滑りやすく踏み跡も不明確なところをひと登りすると・・・ |

||

| 鳥居が見えました。 |

||

| 川上山若宮八幡宮高宮です。HPによればこちらの高宮の方が歴史が古いのかな。 |

||

| 安全祈願をしておきます。鳩は八幡神の使いらしいです。 |

||

| 高宮の先は幾つかの小ピークを越えながらなだらかな尾根道を進んで行きます。 |

||

| 10時40分に修験業山に着きました。約1年振りのところです。 三等三角点があります。 |

||

| まわりの展望はないので青空でも撮っておきます。 今日は予報に反して雲が多く、黄砂とか花粉のためかあまりスッキリとした空ではなかった。 |

||

| 5分ほどで戻ります。途中で栗ノ木岳が見えました。奥には局ヶ岳。 |

||

| 高宮へ戻ってきました。 |

||

| 苔むした石群の向こうに栗ノ木岳。 |

||

| 少し行くと次に向かう栗ノ木岳がよく見えました。手前に一つピークがあるようです。 |

||

| |

||

| 右後方に迷岳も見えます。 |

||

| |

||

| 11時10分に分岐に戻ってきました。すぐに栗ノ木岳に向かいます。 |

||

| 広い尾根を下って行くと急に痩せ尾根の登りとなる。 |

||

| 小さなピークを越えて急降下すると眺めのよさそうなところに出た。 |

||

| そこからは国見山や水無山から池木屋山までの台高主稜線か見えました。左には迷岳。 帰りにゆっくり眺めることにして先に進みます。 |

||

| 小さなピークを二つ越えると栗ノ木岳との鞍部。ここから約100m登り返して行きます。 |

||

| 広い尾根を登って行きます。 |

||

| 途中で先ほど見えた990mほどの小ピークを越えて行く。 |

||

| 小ピークを越えたあとは最後の登りです。 |

||

| 両側がシャクナゲの木になると山頂は近い。 |

||

| 11時55分に栗ノ木岳に到着。1ヶ月ぶりです。 若宮峠からの登りよりも随分と楽な道でよかったです。 |

||

| 空模様は相変わらずスッキリしません。 |

||

| |

||

| 山頂からの大洞山と尼ヶ岳 |

||

| |

||

| 右に迷岳。その左に仙千代ヶ峰がチョコっと。 中央左には春日越から南亦山、総門山方面が見えます。 |

||

| |

||

| 木々の向こうに局ヶ岳。 もう少しクリヤーな景色を見ようと思って少し下って行ったが、天気も今一つなので諦めて戻りました。 |

||

| 山頂にお別れをして、戻って行きます。 |

||

| 990mピークの手前で栗ノ木岳を振り返る。 |

||

| 990mピークを越えて鞍部へ下って行きます。 |

||

| 鞍部手前からの修験業山と高宮(と思います)。 |

||

| 鞍部から岩尾根を登って行く。 |

||

| |

||

| 途中の痩せ尾根からの展望。 右に台形の千石山。左に下って登り返すと赤倉山。その左に大きな千里峰。奥ノ平峰や霧降山を経て池木屋山。 千石山と赤倉山との鞍部の向こうに大峰の大普賢岳。 |

||

| |

||

| 左の千石山から右に桧塚、明神岳、前山、水無山、国見山が続く。 まだ少し雪が残っているようです。 |

||

| 大普賢岳を望遠で。手前は左に赤倉山、右に千石山。 これだけ見えれば良しとしよう。 |

||

| 青空が広がって来た彼方に修験業山(と思います)が見えました。 |

||

| 小ピークを越えてもう一つのピークを急登します。 |

||

| 広くなった尾根を分岐へ登り返して行く。 |

||

| |

||

| 12時55分に栗ノ木分岐に戻ってきました。 |

||

| 少し休憩して、午後1時に分岐を出発。 いきなり激下りです。登る時よりも急に感じる下りです。張られたロープを使って慎重に下ります。 |

||

| 激下りが一段落したところからの展望。学能堂山と大洞山・尼ヶ岳。 |

||

| |

||

| こちらは室生火山群の山々と思います。未踏の山域で詳細不明。 |

||

| そのあとも激下りは続く。 |

||

| ヒカゲノカズラ茂る尾根からの急降下を終えると激下りもお仕舞い。 ホッとして下って行きます。 |

||

| 尾根取付点まで下ってきました。感慨深く振り返ります。 |

||

| |

||

| そのあとはつづら折りの下り。 |

||

| 白い石のガレバを慎重に下り、堰堤を乗り越えてきました。 ここで一休みします。 |

||

| そのあと修験業谷の道を下って行きます。危険個所もあるので気を抜かないように。 |

||

| 二俣まで戻ってきてホッと一息つきます。 |

||

| はらい滝上部の渡渉箇所付近の雲出川源流。綺麗な水です。 |

||

| 若宮八幡宮まで戻ってきました。 |

||

| 軽やかな気分で参道を戻って行きます。 |

||

| 午後2時50分に二の鳥居の駐車場に戻る。天気は回復して綺麗な青空になっていました。 これで三峰山から局ヶ岳を繋ぐことができました。 それにしても今日のルートは谷あり、山あり、激登あり、急降下ありで非常に変化に富んだものでした。 いつものことながら無事に戻って来れたのが何よりで、若宮八幡神に感謝です。 |

| コースタイム |

往 若宮八幡宮(7:35)-堰堤(8:40-8:50)-尾根取付点(9:20)-栗ノ木分岐(10:00) 栗ノ木分岐(10:10)-修験業山(10:40-10:45)-栗ノ木分岐(11:10)-栗ノ木岳(11:55-12:10) -栗ノ木分岐(12:55) 復 栗ノ木分岐(13:00)-尾根取付点(13:30)-堰堤(14:00-14:10)-若宮八幡宮(14:50) |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|