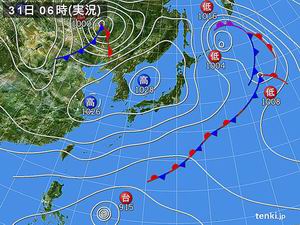

| 竜ヶ岳・静ヶ岳 2020年(令和2年)10月31日 |

山行記録

| 宇賀渓の駐車場は午前6時過ぎで満車に近い状態だった。 紅葉が見ごろなことや、連休の初日、天気などの好条件が重なったためでしょう。 |

||

| 6時20分に駐車場を出発。金山尾根の登山口に向かう車道を進んで行く。 今回はまだ登ったことがない金山登山道で山頂を目指します。 |

||

| 途中の竜の雫 |

||

| 竜の雫を見たあと、遠足尾根の分岐を過ぎるとほどなく沢に出て白滝丸太橋を渡る。 多くの登山者は遠足尾根を登るようで、こちらに来る人は少ない。 |

||

| つづいて魚止橋を渡る。結構高度感があります。 |

||

| |

||

| 橋を渡って沢沿いに少し行くと魚止滝への道標があったので少し寄り道をします。 高さはないが水量が多くなかなか迫力がある。 |

||

| |

||

| 元の道に戻って滑りやすい花崗岩の上を進んで行く。 |

||

| |

||

| 午前7時ちょうどに金山登山道の入口に到着。 ここから標高1042mのクラまでおよそ650mを登って行きます。 |

||

| 登りはじめの道の様子。風化した花崗岩の道。 |

||

| P587直下から見た竜ヶ岳。まだ500m以上の標高差がある。 左の稜線上には石榑峠へ下る道がある。また手前は中道のある尾根(と思います)。 |

||

| 午前7時30分にP587。172のナンバ−プレートがあった。 |

||

| 金山登山道は標高900mあたりまではほぼ樹林の中だが、 時折写真のように遠くの眺めが開けるところもあります。色づいた紅葉が綺麗です。 |

||

| 標高700mのこのあたりの紅葉はまだまだ先のよう。 |

||

| |

||

| 標高800mあたりから岩の道の急登となる。 |

||

| しばらく急登を続けると前方に青空が見え始めて、金山道の山場も過ぎた感じがした。 |

||

| 登りついたところはピークというほどのところではなかったが、 展望が開けていて休憩適地だった。 |

||

|

||

| しかし東の方を見ると、遥か彼方に恵那山を始めとして南や中央アルプスの山々が居並んでおり、 休む暇もなく写真撮影に励むのだった。 |

||

|

||

| 名古屋市街の彼方に連なる南アルプス最南部の山々。左端に上河内岳、中央左寄りに光岳。 右端に大無間山や不動岳。 |

||

| 右端に上河内岳。左へ聖岳、赤石岳、荒川岳が続く。 |

||

| 恵那山の背後には、右に塩見岳、左に間ノ岳と北岳。 |

||

| |

||

| そしてその左に中央アルプスの峰々。 |

||

| 振り返るとこれから向かう竜ヶ岳。 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |

||

| 竜ヶ岳の左には釈迦ヶ岳。 |

||

| |

||

| 写真撮影後少し休憩してから先に進みます。 |

||

| 右手には帰路に行く予定の遠足尾根。 |

||

| 左には紅葉の木々の彼方に釈迦ヶ岳。 |

||

| 金山尾根の登りも先が見えてきました。 |

||

| 午前9時に遠足尾根からの道と合流。 |

||

| クラ付近からの竜ヶ岳。伏せる巨竜です。 |

||

| クラ近くの木 |

||

| 午前9時10分に治田峠分岐に着く。右に行けば静ヶ岳で、竜ヶ岳のあとに行きます。 |

||

| 小さな丘を越えて竜ヶ岳へ。 |

||

| |

||

| P1053の高まりを越えると竜ヶ岳が迫ってきます。 シロヤシオの紅葉はこのあたりから見られるようになる。 |

||

|

||

| シロヤシオの並木。 少しくすんだ感じがするが、それでも日に映えた鮮やかな色です。 |

||

| 何度見てもカッコイイ竜ヶ岳。 |

||

| 山頂は多くの人で賑わっています。 |

||

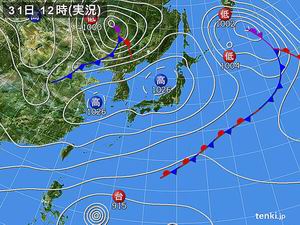

| 午前9時25分に竜ヶ岳に到着です。 今日はこれまでで最高の天気で、360度の見通しの良い眺めがありました。 休憩は静ヶ岳で取ることにして山岳展望の開始です。 |

||

| まず、光り輝く伊勢湾から右回りに。 |

||

| 南へと続く鈴鹿の山々。釈迦ヶ岳の背後に御在所岳や雨乞岳。 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |

||

| 琵琶湖の彼方に比良連峰(マウスポインターを画像に重ねると拡大されます)。 右手前は静ヶ岳。 |

||

|

||

| 北から東にかけては白山や中部山岳の眺め。 左手前には藤原岳。その手前は歩いてきた稜線で、右へ金山尾根や遠足尾根へと続く。 |

||

| まずは藤原岳の彼方に白くなった白山。 |

||

|

||

| 北アルプスの峰々。 左の一際白い山は薬師岳。その右に黒部五郎岳、三俣蓮華岳、笠ヶ岳などが続く。 左端の白い山頂部が見える山は剱岳? |

||

| 笠ヶ岳と槍・穂高。 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |

||

|

||

| 乗鞍岳 |

||

| 御嶽山 |

||

|

||

| 中央アルプス.。右端に南ア・甲斐駒ヶ岳。 |

||

|

||

| 南アルプス北部の甲斐駒、仙丈、北岳、間ノ岳、そして右端に塩見岳。 右手前は恵那山。 |

||

| 恵那山の右に塩見岳。小河内岳を経て荒川、赤石、聖、上河内岳が続く。 |

||

| |

||

| 最後に名古屋市街の彼方の山々。 中央の丸いピークの右に見える山影は富士山。 |

||

| |

||

| 一とおり眺めまわしてから静ヶ岳に向かいます。 静ヶ岳の右(写真の中央)には御池岳、さらに右へ頭陀ヶ平、天狗岩が続く。 御池岳の手前は主稜線上の銚子岳。 |

||

| |

||

| シロヤシオの紅葉を眺めながら下って行く。 |

||

| シロヤシオの紅葉(1) |

||

| シロヤシオの紅葉(2) |

||

| 静ヶ岳の全容 |

||

| 竜ヶ岳を振り返る。 |

||

| シロヤシオの紅葉(3) |

||

| 治田峠分岐まで戻ってきました。 ここから主稜線を辿って静ヶ岳に向かう。2年半前に藤原岳まで縦走して以来のことです。 |

||

| 取り付きは草付きの斜面の細い道で少し歩きにくい。 |

||

| しかしほどなく明瞭な尾根上の道となります。一気に人の気配がなくなりました。 |

||

| 鞍部の手前からの静ヶ岳。なかなかいい山容です。 |

||

| 鞍部を過ぎて登って行きます。 |

||

| 一登りしたあとは紅葉の並木道。と言いたいが、期待したほどではなかった。 |

||

| 並木道を過ぎてしばらく行くと目的の無名池。これは小さい方の池です。 |

||

|

||

| 傍らの紅葉が綺麗でした。 |

||

| 大きい方の池。紅葉(黄葉)の盛りで期待どおりでした。 |

||

| 水面に映る紅葉はうまく撮れなかった。 |

||

| セキオノコバ。 右に行くと主稜線を藤原岳へ。今日は左の静ヶ岳に向かいます。 |

||

| 緩やかに登って行きます。 |

||

| 山頂直下では黄葉が綺麗でした。 |

||

| 今が盛りのようです。 |

||

| 山頂が近づいてきました。 |

||

| 午前11時に2度目の静ヶ岳山頂に到着。竜ヶ岳と違って山頂は狭い。 |

||

| 木々に囲まれて展望もあまりありません。 何とか釈迦ヶ岳や御在所岳、雨乞岳などが見えます。 |

||

| その左には先ほどまでいた竜ヶ岳。 |

||

| 山頂には先客がいたので休憩は池の畔ですることにして早々に下山開始。 普段はあまり人影が見られないこの山域でも今日は頻繁に登山者が往来していました。 |

||

| 池の畔で休憩してから一旦鞍部まで下ったあと登り返して行きます。 |

||

| 治田峠分岐に戻ってきました。 |

||

| 午前12時5分に治田峠分岐に戻る。 静ヶ岳にお別れをして帰路は遠足尾根を下ります。 |

||

|

||

| クラ付近からの竜ヶ岳。山頂にはまだまだ多くの人影が見える。 |

||

| 金山道の入口。 金山道は思っていたよりも歩きやすく、登りには遠足尾根よりもいい感じです。 |

||

| 遠足尾根を下って行きます。まだまだ登って来る人が沢山いました。 |

||

|

||

| 遠足尾根から金山尾根を見る。竜ヶ岳が尾根上に頭を見せています。 |

||

| 遠足尾根はこれまで3度登っているが、だらだらとした登りが結構長い。 今日のように登りを金山尾根、下りを遠足尾根とした方が私には適していると思ったのでした。 |

||

| まだ紅葉は少ない道を下って行きます。 |

||

| 大鉢山への分岐点。 国土地理院の地図には青川峡までのルートが示されるようになったが、まだ一般向きではないようです。 |

||

| 分岐点からしばらくは緩やかな下り。 |

||

| 岩が積み重なった展望台から金山尾根(手前)と竜ヶ岳を眺める。 |

||

| 展望台から先はつづら折りの下りが延々と続きます。 |

||

| |

||

| 午後1時50分に遠足尾根登山口に到着。 何と登っている間に道路が新しくコンクリート舗装されていました。 |

||

| 車道をテクテク歩いて宇賀渓に向かいます。 |

||

| 午後2時10分に駐車場に戻ってきました。 往路を戻って帰宅は午後4時半ごろ。盛りの紅葉と展望の8時間弱の山歩きでした。 |

| コースタイム |

往 宇賀渓駐車場(6:20)−金山登山道入口(7:00)−展望地(8:30-8:40)−治田峠分岐(9:10) −竜ヶ岳(9:25-9:40)−治田峠分岐(10:00)−静ヶ岳(11:00) 復 静ヶ岳(11:05)−治田峠分岐(12:05)−大鉢山分岐(12:50-13:05)−遠足尾根登山口(13:50) −宇賀渓駐車場(14:10) |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|