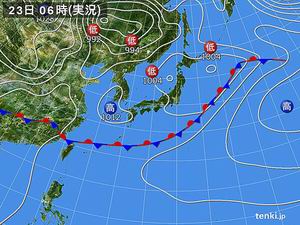

| 堂倉山・地池高 2021年(令和3年)5月23日 |

山行記録

|

||

| 早朝の大台ヶ原駐車場。今日は日曜日なので結構車が多い。 下山後帰る時にはドライブウェイの路肩に車が沢山止めてあった。駐車場は満車になっていたのかもしれない。 |

||

| 午前5時に出発します。 |

||

| シオカラ谷の源流を渡って行きます。 |

||

| 30分ほどで尾鷲辻。早朝なので人の気配は全くなし。 |

||

| 尾鷲道を進んで行きます。堂倉山の手前までは緩い下りが続きます。 |

||

| 朝日に映える山々。 尾鷲道は台高主稜線の西斜面に付けられているので朝のうちは日陰です。 |

||

| しかし頭上の木々は朝日を受けて明るく輝いている。 |

||

| 主稜線の鞍部から差し込む光もあります。 |

||

| |

||

| 午前6時過ぎに尾鷲道と別れて堂倉山に向かいます。 道はもちろん道標等もないので、国土地理院地図の二点鎖線に沿って行きます。 |

||

| |

||

| 道は緩やかな登りです。 途中で石楠花が咲いているところもあったが、既に花の時期は過ぎてしまっているようだった。 |

||

| 午前6時10分に堂倉山に到着。取り敢えず第一関門は通過です。 山頂は広い平坦地だった。 |

||

| 堂倉山の山名板 |

||

| 5分ほど休憩してから地池高に向かいます。 スマホのGPSアプリを頼りにして二点鎖線を辿って行くと遠くの熊野灘が朝日を受けて光っているのが見えた。 手前の山は目指す地池高かな? |

||

| 綺麗な新緑を眺めながら下って行く。 方向が分かったつもりで下って行ったが、まわりの雰囲気が少しおかしいのでスマホを取り出して確認すると 二点鎖線から大きく外れていた。慌てて軌道修正。油断は禁物です。 |

||

| 下ってきた方向を振り返る。 新緑は綺麗だが見蕩れてばかりはいられない。特に下りは気をつけないと。 |

||

|

||

| 次の小ピーク(地図には記されていないがP1320とします)との鞍部付近に咲いていたシロヤシオ。 今が盛りのようです。 |

||

| 鞍部を過ぎてP1320に向かって緩く登って行く。 |

||

|

||

| 二点鎖線はピークを通っているのでそれを忠実に辿って行ったのが間違いでした。 ピーク付近は石楠花や灌木が茂っており、また倒木などもあって右往左往しました。 写真はピークと思われるところから見た正木嶺方面です。 |

||

| ピーク付近には上の写真と同じような小広い平坦地が何か所かあり、 結局どこが山頂かは分からなかった。 上の写真とは別の平坦地からは前方に地池高と思われるピークが見えたので、取り敢えずそちらの方向へ下って行った。 |

||

| 花も終わった石楠花の群落の中を下って行くとピークを巻いているような踏み跡らしいものがあった。 どうやらピークに登る必要はなかったようで、少し時間をロスしました。 そこからは、これまで見たことのない大台ヶ原の姿を眺めることができました。 |

||

| 鞍部から地池高に登って行きます。短いですが今日初めての急登です。 |

||

| 途中に咲いていたシロヤシオ |

||

| 短い急登が終わったあとは右に折れて稜線を辿って行きます。 細い木々が密集していますがヒメシャラでしょうか。 |

||

| 樹林に覆われた稜線を進んで行くと前方が明るくなってきました。 |

||

| 岩の露出した痩せ尾根に出たが、そこにはアケボノツツジが咲いていました。 |

||

| 久しぶりに見るアケボノツツジです。 |

||

| もう盛りは過ぎたのか、足もとには沢山の花が散っています。 |

||

| |

||

| 岩の痩せ尾根を過ぎると山頂はもうすぐです。 |

||

| 午前7時50分に地池高に着きました。 P1320で少し時間をロスしたので予定より30分ほどの遅れでした。 |

||

| 三角点と標識。なんとか第二関門通過です。 |

||

| 山頂からの眺めはあまりよくないが、南西方面が少し見えました。 地倉山、マブシ嶺方面です。 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |

||

| その左方面です。 |

||

| まだ午前8時前なので、地池高のあとは行けるところまでという予定通り先に進みます。 頂上直下の獣除けネットの扉から入って(あるいは出て)行きます。 |

||

| 下る途中で熊野灘が見えました。 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |

||

| P1344との鞍部が見えてきました。 |

||

| 鞍部です。伐採跡のようで、明るく開けたところです。 大きな切株があちらこちらに・・・。だいぶ年季が経っているようです。 |

||

| 左手には待望の嘉茂助谷ノ頭が見えました。 |

||

| |

||

| 伸び伸びとしたスカイラインの果てにある優美な三角錐が全体を引き締めています。 その形と言い、大きさと言い、安定した絶妙なバランスを保っている。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

| 右前方には地倉山やマブシ嶺。 昨年、地池高や嘉茂助谷ノ頭を眺めたのは地倉山の右手の稜線からでした。 |

||

| 右後方のこちらは堂倉山方面です。 |

||

| |

||

| 立ち枯れの木々 |

||

| |

||

| 素晴らしい景色を堪能してからP1344に向かいます。 |

||

| P1344からは遥かに熊野灘が見渡せました。 |

||

| 望遠で |

||

|

||

| その左には嘉茂助谷ノ頭。 嘉茂助と対峙している左の山はテンネンコウシ高。その間の遠くに見える尖峰はウグイ谷高。 地図を見ると正面の谷には近くまで林道が来ているようです。ひょっとしたらここから行けるかも? 時刻は午前8時半なので右に見える丸いピーク(P1300)まで行くことにしました。 |

||

| |

||

| 下る途中のシロヤシオ |

||

| 樹林の中を緩やかに下って行きます。 |

||

| |

||

| P1300です(地理院地図には標高は明記されていない)。 |

||

| |

||

| 獣除けネットの傍を登って行きます。 登山道もないところでこのような設備の資材をどのようにして運んだのだろうか。そして作業者もどこから? どこかに作業用の道でもあるのだろうか。 |

||

| P1300のピーク付近です。 |

||

| ピーク付近で一番高いと思われるところで休憩することにします。 時刻は午前9時前。順調にいけばあと2時間ほどで嘉茂助谷ノ頭まで行けそうだが、 とりあえず今日はここまでとします。 |

||

| |

||

| 休憩してエネルギーを補給したあとは、写真撮影に適したところを探してまわりをうろうろしました。 これは嘉茂助谷ノ頭で、だいぶ近くになった感じがします。 |

||

| |

||

| 左にテンネンコウシ高。中央遠くの尖峰はウグイ谷高。 ウグイ谷高の右遠くには迷岳も見えます。 |

||

| |

||

| テンネンコウシ高 |

||

| |

||

| シロヤシオと日出ヶ岳 |

||

| |

||

| 右端が日出ヶ岳。その左に正木嶺。 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |

||

| 撮りたい写真も撮り、時刻も9時半を回ったので戻ることにしました。 P1344に向かって行きます。 |

||

|

||

| 左手には相変わらず熊野灘が見えています。 |

||

|

||

| P1344に戻ってP1300と嘉茂助谷ノ頭を振り返り見る。右遠くには熊野灘。 |

||

| |

||

| 地池高との鞍部から嘉茂助谷ノ頭。ここからの姿がベストのようです。 |

||

| 鞍部から地池高に向かいます。 |

||

| 少し急登するとネットが見えてきました。 |

||

| |

||

| 頂上直下の急登に息を切らして地池高に戻ってきました。 |

||

| |

||

| 地池高から先はアケボノツツジの道です。 |

||

| 終盤に近いですが見ることができてよかった。 |

||

| アケボノツツジをこれだけ見ることができたのは3年前の古ヶ丸山以来のことです。 |

||

| 痩せ尾根を戻って行きます。 |

||

| 堂倉山との鞍部に向かって下るところで日出ヶ岳方面の稜線が見えました。 |

||

| その付近に咲いていたシロヤシオ |

||

| |

||

| 青空に映えるシロヤシオ |

||

| |

||

| 綺麗です。 |

||

| P1320へ登り返して行く。 |

||

| まわりを山に囲まれて秘境の感じがするところです。 |

||

| P1320を巻いて堂倉山に登り返して行く。 |

||

| 頂上近くの岩が目印になります。 |

||

| 本日の最大の登り(と言っても標高差は200mもありませんが)を終えて堂倉山に戻ってきました。 ここで最後の一休みです。まわりは静寂そのもの。 |

||

| 往路ではよく見なかった石楠花を鑑賞しながら下って行きます。 |

||

| 殆どの木は花は終わっていましたが、少しだけ残っているものもあった。 しかし花は萎れる寸前のようでした。 |

||

| シロヤシオも見納めです。 |

||

| 尾鷲道に合流して尾鷲辻に向かって行きます。 |

||

| 午後1時15分に尾鷲辻に戻ってきました。 早朝に駐車場を出発してからここまでの間、全く人影を見なかったが、ここにきて大勢の登山者で急に賑やかになりました。 まだ少し時間が早いので日出ヶ岳に寄ってみることにして一呼吸入れてから出発。 |

||

| |

||

| 一登りして正木ヶ原。正面には正木嶺。 |

||

| |

||

| 正木嶺に登って行く。 ここは4年ぶりのところだが、立木は減り続けているようだった。 そのうち一面笹原だけになってしまうのかもしれない。 |

||

| |

||

| 正木嶺の山頂です。ここは日出ヶ岳よりもいい雰囲気です。 |

||

| |

||

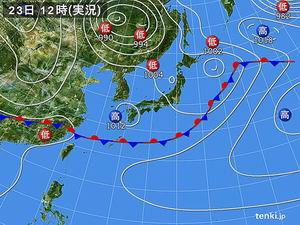

| 今日はお昼を過ぎても湧き立つ雲はなく、熊野灘を眺めることができました。 |

||

| 日出ヶ岳に向かいます。 |

||

| 日出ヶ岳に登る前に鞍部の展望台に寄りました。 |

||

| そこからは嘉茂助谷ノ頭から続く稜線がよく見えた。 稜線の右端に見えるのは今日の到達点のP1300です。 |

||

| 展望台から階段を登って午後2時10分に日出ヶ岳に到着です。 |

||

| 早速展望台に登ってまわりを眺めます。 |

||

|

||

| 北の方には左の白鬚岳から右のウグイ谷高までの台高山脈北部の山々が一望できます。 |

||

| 正面には左の国見山・明神岳から中央の桧塚を経て右の池木屋山まで。 |

||

| 右手には遠くに三峰山や迷岳、古ヶ丸山、近くに大杉国見山、ウグイ谷高などが見えます。 |

||

|

||

| 西には山上ヶ岳から大普賢岳、行者還岳、弥山、八経ヶ岳、仏生嶽、孔雀岳、釈迦ヶ岳など。 大峰の山々のオースターズです。手前右端は三津河落山。 |

||

| 日出ヶ岳からの展望を堪能して駐車場には午後2時55分に戻ってきました。 晴天に恵まれ、道すがらの山岳展望と新緑やアケボノツツジ、シロヤシオなどの花々を満喫できたことに感謝です。 午後3時20分に駐車場を出発。往路を戻り帰宅は午後6時前だった。 |

| コースタイム |

駐車場(5:00)−尾鷲辻(5:30)−堂倉山(6:10-6:15)−P1320(6:55-7:15)−地池高(7:50-7:55) −P1344(8:25-8:30)−P1300(8:55-9:30)−P1344(10:00)−地池高(10:45)−堂倉山(12:15-12:30) −尾鷲辻(13:15-13:20)−日出ヶ岳(14:10-14:20)−駐車場(14:55) |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|