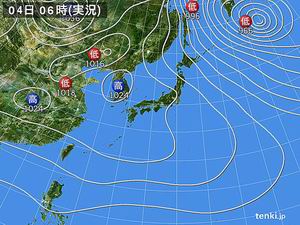

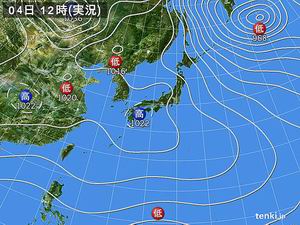

| 蓼科山 2017年(平成29年)2月4日 |

山行記録

|

||

| 3日の夕方、恵那峡SA から恵那山を望む。 41年前に登ったきりなのでいつの日か再訪したい山の一つです。 |

||

|

||

| アーベントロートに染まる中央アルプス。木曽駒から南駒まで高峰が続く。 |

||

| 4日の早朝6時すぎにスズラン峠の駐車場に着く。 |

||

| 駐車場はほぼ満車状態でした。 |

||

| 支度をして6時40分に出発。一旦道路に出て少し戻り、バス停の横の登山口からスタート。 |

||

| 未だ日が差さない寒々とした雪原を10分ほど歩いて行くと道標があり、そこからは左に曲がってやや急な登りとなる。 |

||

| あちらこちらの地肌が露になった坂道を登って行く。やはり今年は雪が少ないようです。 |

||

| |

||

| 登山口から25分ほどでP1872を通過。 (1872mはGPSの記録で、国土地理院の地図では標高1873mの表示がある平坦地付近です) |

||

| |

||

| P1872を過ぎるとトレースは右に曲がって行きやがて急な登りになる。 P2110まで200mほどの登りです。 |

||

| 急な登りは苦しいが、振り返ると中央アルプスや御嶽山のすばらしい眺めがあり、 疲れもしばし忘れます。 |

||

| P2110の手前では南アルプスの眺めも。 |

||

| 高度を上げるにつれて朝日も差してきてまわりが明るくなってきた。 |

||

| |

||

| 午前7時50分にP2110に到着。 登山口の標高は1730mほどなので約1時間で400m登ってきたことになり、私としてはまずまずのペース。 |

||

| P2110から進んで行くと前方に目指す蓼科山の山頂が見えてきた。 あと400mほどの登りだが、これまで以上の急な登りとなりそう。 |

||

| P2110から一登りし、緩やかな起伏の雪道を歩いて午前8時5分に幸徳平に到着。 名前からもっと開けたところと思っていたが、樹林の中の一通過点だった。 |

||

| 幸徳平からは山頂までほぼ一直線の雪上の急登となる。 この先どうなるか分からないので念のためアイゼンを装着した。 |

||

| 登りは急だが、その見返りとして背後には大展望が広がる。 写真は南八ヶ岳。北の天狗岳から南の編笠山までが一望です。 |

||

| |

||

| 雪道の傾斜はますますきつくなってくる。休み休みしながら登って行きます。 |

||

| |

||

| 斜度がきついほど背後の眺めがよくなる。写真を撮るのを理由にしてチョコチョコ休みます。 |

||

| 傾斜は緩むことなく登りはどこまでも続く。 |

||

| 中央アルプスと御嶽山 |

||

| 立ち枯れの木が目立ち、空の広さを感じるようになってきた。森林限界も間近かのようです。 |

||

| 幸徳平から1時間あまり、ようやく森林限界に到着した。頂上まではあと一登り。 |

||

| |

||

| 森林限界を抜けるとそこは雪と岩と青空の世界でした。 その上冷たい風も吹き抜けて急に寒さを感じるようになった。 |

||

|

||

| 振り返ると手前の北横岳から南へ延々と連なる八ヶ岳とその先には南アルプスの峰々。 |

||

| 雪と岩の道を頂上に向かいます。 |

||

| 雪の斜面をトラバースしながら登って行き、小屋が見えたあたりで左に折れて直登します。 |

||

| |

||

| 一登りで頂上です。 |

||

| 午前9時35分に蓼科山の山頂に到着。 無風快晴と思われた天気でも標高2500mの独立峰の山頂には冷たい風が吹き抜けていた。 ここでは北西から北にかけての山岳展望を開始。まず西の正面には白銀の北アルプスが連なる。 |

||

| 左の霞沢岳から穂高、槍、蝶、常念、大天井などの北アルプス南部の山々。 |

||

| その右に立山、剣、そして爺ヶ岳から白馬岳までの後立山が続く。 |

||

| 北には戸隠や頚城山塊の白い山々と浅間山など上信国境の山々。 |

||

|

||

| 戸隠連峰と頸城山塊。 左から戸隠山、高妻山、焼山、火打山、妙高山 |

||

|

||

| 上信の山々。左から四阿山、横手山、草津白根山、浅間山など。 |

||

| 次は右回りで山頂の西側に行ってみることにした。 |

||

| 西側の展望地。ここでは南から北西にかけての山岳展望を開始です。 |

||

| |

||

| 南側には南八ヶ岳と南アルプス。多少場所を変えても眺めは殆ど変わらない。 |

||

|

||

| 南八ヶ岳を望遠で。 左の天狗岳から硫黄岳、横岳、赤岳、権現岳、編笠山が一列に並ぶ。 今から46年前、山登りを始めて間もない頃に縦走した山々。赤岳の隣の阿弥陀岳は未踏です。 |

||

|

||

| 南アルプスを望遠で。 北岳、間ノ岳、甲斐駒ヶ岳、塩見岳、仙丈ヶ岳など南アルプス中北部の山々が一望です。 甲斐駒ヶ岳と塩見岳との間には小さく悪沢岳が見えている。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

| 南から西にかけては中央アルプス、御嶽山、乗鞍岳。 |

||

|

||

| 中央アルプス。木曽駒ヶ岳から南駒ヶ岳まで白銀の高峰が続く。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

| 木曽の御嶽山。 継子岳、摩利支天、剣ヶ峰などの頂が確認できる。噴煙は見えていない。 |

||

| |

||

| 雄大な乗鞍岳 |

||

| そして北西には長大な北アルプス。 |

||

| まず左(南側)から霞沢岳。 はじめは笠ヶ岳かと思ったが、K1やK2と思われる小さなピークがあることから霞沢岳と判定しました。 笠ヶ岳は槍・穂高に遮られてここからは見えないようです。 |

||

|

||

| 右に槍・穂高連峰。右端に昨年11月に登った常念岳が見えている。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

| |

||

| 表銀座、裏銀座方面の山々。大天井岳、水晶岳、燕岳などが認められます。 |

||

| |

||

| 立山と剱岳。手前の台地は美ヶ原。 |

||

| 爺ヶ岳から白馬岳までの後立山連峰。 爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬三山、小蓮華岳などが一列に並んでいる豪快な眺め。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

| 北の浅間山方面。 少し寒くなってきたので展望を終えて山頂中央部の小さな社に向かう。 |

||

| 蓼科神社に安全祈願。このあと山頂に戻る。 |

||

| |

||

| 山頂に戻ってから山小屋の方に行ってみたが、小屋は半ば雪に埋もれていた。 |

||

| 小屋の前の雪原。 この付近まではあまり人が来ないようなので雪は踏み荒らされておらず綺麗な状態だった。 |

||

|

||

| 浅間山方面の眺め。 このあと望遠で撮ろうと思ってレンズを取り出してリュックの上に置いておき、 カメラから標準レンズを外そうとしたところ望遠レンズがコロコロと転げ落ちてあっという間に見えなくなった。 一瞬のことで茫然自失。 |

||

|

||

| 仕方がないので気を取り直して標準レンズの最大倍率で撮りました。 写真は左から根子岳、四阿山、少し離れて右遠くに横手山、岩菅山、草津白根山。 |

||

|

||

| 黒斑山と浅間山。それにしても望遠レンズ、惜しいことしたなあ。 |

||

| |

||

| 浅間山の右手には上信越、日光方面の山々が並ぶ。 |

||

|

||

| これは上越方面から日光にかけての山々。 上越の山々は雲に覆われている。右手の白い山は奥白根山と思われます。 その手前には榛名山などの上州の山。望遠ではないので少々物足りない。 |

||

| |

||

| 東には妙義山や荒船山。 |

||

| その右手には両神山や御座山も見えます。 東側は他の方向と比べて高山に乏しくあまり写真になる眺めではないようです。 |

||

| 山頂で1時間ほど過ごしてから下山開始。 午前10時半に下り始めたが、お腹が空いてきたので山頂直下の岩陰で風を避けて腹拵えをした。 結局帰途についたのは10時50分だった。 |

||

| |

||

| 中央アルプス、御嶽山、乗鞍岳などを眺めながら下ります。 人気の山だけあって続々と登ってきます。 |

||

| 中央アルプス |

||

| 南アルプス |

||

| 南八ヶ岳。いい景色を眺めながらドンドン下ります。 |

||

| 幸徳平からあとは遠くの眺めもあまり見えなくなったので、 |

||

| 傍の雪の積もった形を見て何やかやと想像しながら下って行きます。 |

||

| P2110の手前で蓼科山を振り返る。 |

||

| 左手の樹林の間にちらちらと見えるのは北横岳。 |

||

| 午前12時ちょうどにP1872を通過。雪道の下りは早い。 |

||

| |

||

| 坂道を下り終えたあとは平坦な雪原を戻って行く。 |

||

| 日の差さない早朝では気がつかなかった雪原。なかなかいい感じです。 |

||

| 登山口手前の大木 |

||

| 午前12時20分に無事登山口の駐車場に戻ってきた。 |

||

| 帰途蓼科山を振り返る。 |

||

| ピラタス蓼科ロープウェイ山麓駅からの蓼科山。 |

||

|

||

| 諏訪ICから高速に入る。 時間も早いし、天気も良いので中部山岳の山々を見るため途中のSAやPAに寄り道しながら帰ることにした。 写真は諏訪湖SAからの八ヶ岳連峰。 |

||

| |

||

| 諏訪湖SAからの蓼科山(左)と北横岳。 |

||

|

||

| 小黒川PAからの南アルプス。左から甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、間ノ岳。 |

||

| 同じく塩見岳、荒川岳、赤石岳、聖岳。 |

||

| 駒ヶ根SAからの中央アルプス南部の山。南駒ヶ岳や仙涯嶺方面と思われます。 家に帰ったのは午後7時前。中部山岳の展望を恣にした今年の初山行でした。 |

| コースタイム |

往 登山口(6:40)−P1872 (7:05)−P2110(7:50)−幸徳平(8::05)−蓼科山(9:35) 復 蓼科山(10:50)−幸徳平(11:20)−P2110(11:35)−P1872(12:00)−登山口(12:20) |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|