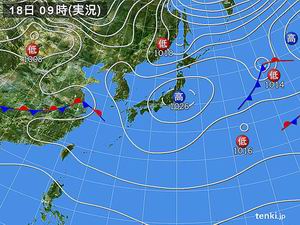

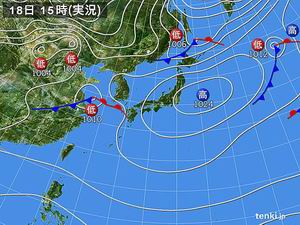

| 常念岳 2016年(平成28年)11月18日 |

山行記録

| 三股駐車場。3年半前の蝶ヶ岳行以来のところ。ヘッドランプをつけて午前5時40分に出発。 風もなく寒さも感じない。絶好の天気となりそう。 |

||

| |

||

| 車道を15分ほど歩いて三股登山口に着く。 今日はスーパームーンの満月から3日目ほどなので結構明るい夜だった。 |

||

| |

||

| 登山届けを出してから午前6時に三股ルートに入って登山開始。 果たして何処まで辿り着けるやら。 |

||

| |

||

| 少し急登したあとは尾根に出て緩やかに登って行く。午前6時20分に迂回路分岐を通過。 |

||

| 午前6時45分に朝日が差し始める。すっきりした好天を予想させる鋭い光だった。 |

||

| 大きなつづら折りの道は延々と続く。傾斜はそれほどきつくないのが助かります。 午前7時半に山頂まで5.2km地点を通過。 |

||

| 木々の間に蝶ヶ岳の稜線が見え隠れする。 午前7時50分現在標高は2000m近くになっているが見えている稜線はまだまだ高い。 |

||

| つづら折りの道。 山の斜面は急だが、道はつづら折りなので勾配はそれほどきつくない。 |

||

| 午前8時25分。急登もひとまず終わって前常念岳から続く尾根上に出る。 ここは登山口から3kmのところ。頂上までまだ4.2kmある。 |

||

| |

||

| 尾根に出てからしばらく平坦な道が続く。 P2207に近づくと樹林が途切れて頭上が明るくなりホッと開放感を覚える。 |

||

| 高度も2200mを越えて木々の間から見える蝶ヶ岳の稜線も仰ぎ見るほどではなくなってきた。 |

||

| |

||

| きつい登りとなってきた道を進んで行くと、樹林も疎らになって前方に前常念岳が見えてきた。 あそこまで登るのか・・・ |

||

| |

||

| 午前9時15分に地図上のP2355に着く。 梯子がありこれを登るといよいよ森林限界です。 |

||

| 梯子を登って振り返ると絶景が・・・。見渡せば、八ヶ岳から南、中央アルプスの峰々が雲海上に連なる。 覆い被さる木々の枝葉がなくなり頭上に青空が広がる開放感。 |

||

| 蓼科山から編笠山まで続く八ヶ岳連峰。手前は雲を被った美ヶ原。 |

||

| 富士山と甲斐駒から悪沢岳までの南アルプスの山々。 |

||

| さて、これから本ルート最大の難関である前常念岳への標高差約300mの岩場の登りが始まります。 |

||

| |

||

| 累々と重なる岩の道。 |

||

| 常念から蝶へと続く稜線上に穂高の峰々が見えてきた。思ったより白い。 |

||

| 岩の道は何処までも続く。行く先が遠く高く見通せる登りも辛いです。 |

||

| 登り続けること半時間あまり。標高も2550mを越えたと思われます。あと100mだ。 しかしこの付近で道を見誤り、いつの間にか急なザレ場に出てしまった。 幸い大過なく登山道に戻ったがまかり間違えば滑落の危険もあった。油断大敵です。 |

||

| 稜線上に雪を纏った穂高の上半身が見えてきた。 さすがは日本を代表する3000mの峰々だけはある荘厳な眺めです。 |

||

| 前常念岳の頂上付近は巨岩に覆われている。 岩の間に落ちたりしないよう慎重に行く。雪などが凍り付いていたりするとなかなか大変そうだ。 |

||

| 午前10時20分に前常念岳直下の避難小屋前に到着。 P2355から300mの標高差を約1時間で登ることができた。私としてはまあまあです。 |

||

|

||

| 疲れたのでここで小休止。腹拵えのあとは展望を楽しむ。 南には蝶ヶ岳と穂高岳。遠くに霞沢岳や乗鞍岳も見えてきている。 |

||

| |

||

| 富士山、南アルプス、中央アルプスの山々 |

||

| 八ヶ岳方面 |

||

| 浅間山や四阿山などの信越方面の山々 |

||

| |

||

| 妙高、火打、焼山などの頸城山塊方面。 全体的に雪が少ないが、火打山などは白くなっており豪雪地帯であることが分かる。 |

||

| 避難小屋から一登りで前常念岳に出る。 行く手にはこれから向かう常念岳の頂上部が見えている。あと1時間くらいかな。 |

||

| 左手には新雪を纏った穂高連峰。 |

||

| 右手には大天井岳から立山、後立山方面の山々。立山や白馬方面は白くなっている。 |

||

| 午前10時35分に前常念岳を出発し常念岳に向かう。 前常念岳からは眺めの良い稜線上の道となる。 今日は11月では珍しく無風快晴の天気だが、冬の季節風が吹き付けるときはさぞかし厳しい稜線となるだろう。 |

||

| 常念小屋への道は今は廃道になっている。 |

||

| 午前11時5分。標高も2700mを越えて蝶ヶ岳を見下ろすようになった。 遠くに御嶽山や乗鞍岳もよく見える。 |

||

| この稜線最後の登り。快適に歩いて、予定の11時半には頂上に着きそうな感じだった。 しかしこのあと想定外のハプニングが生じる。 |

||

| 登ってきた稜線を振り返る。 この写真を撮ったあとヒップベルトのポケットに入れていたiPhoneを取り出そうとしたところ、・・・ない。 ファスナーを中途半端に閉じたために途中で落としたようだった。 急いで登ってきた道を戻りなんとか見つけることができたが、このため30分ほど時間をロスしてしまった。 |

||

| しかし、こんな絶好の機会を逃して頂上を踏まずに戻ることは出来ない。 何とか気を取り直して登って行き、常念山脈の主稜線に近づいた。待望の槍ヶ岳が見えてきた。 |

||

| 主稜線に辿り着いたのは午前11時55分。制限時間ギリギリの状態だった。 |

||

| |

||

| あと一登りで常念岳山頂だ。 斜面には雪が残っているが凍り付いてはおらず何とかアイゼンなしでも登ることができる状態だった。 |

||

| 右には槍ヶ岳から南岳までの3000mの峰々が新雪を纏って神々しくも連なっている。 気持ちがはやって息が切れるがあと少しの辛抱。 |

||

| 岩が積み重なった頂上直下に到着。 |

||

| そして午後0時5分にようやく常念岳の頂上に到着。 20年ぶり5度目の登頂を果たしたことで感激もひとしおだった。 |

||

| |

||

| 時間もあまりないので、一休みしてから展望を開始。 まずは南の蝶ヶ岳や大滝山方面から。遠くの中央アルプスは雲に包まれようとしている。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

| |

||

| その右には遠くに霞沢岳、乗鞍岳、御嶽山。そして右手前に穂高連峰。 上高地に流れ行く梓川もよく見える。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

|

||

| 西には槍・穂高連峰。 日本を代表する高峰の連なりだけあって新雪をまとったその姿は険しくも神々しい。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

|

||

| 北には裏銀座、表銀座、立山、後立山の峰々が連なる。手前中央は常念山脈の最高峰大天井岳。 (画像をクリックすると拡大されます) |

||

| 後立山の右には遠く頸城山塊。 |

||

| |

||

| 東には浅間山など信越方面の山々。 |

||

| |

||

| そして八ヶ岳と富士山、南アルプス。左手前には登ってきた前常念岳から続く尾根。 以下では望遠を交えてもう少し大きく。 |

||

| 再び南に戻って手前から霞沢岳、乗鞍岳、御嶽山。 |

||

| |

||

| 乗鞍岳を望遠で。手前には2年前に登った霞沢岳。 |

||

| 遥か遠くに御嶽山。剣ヶ峰や摩利支天、継子岳などがよく分かる。 |

||

| 穂高連峰の勇姿。 まだ見たことはないが、本場のアルプスを彷彿とさせる山容です。 |

||

| 奥穂高と涸沢岳を望遠で。 左下に涸沢小屋が小さく認められる。白出乗越の山小屋も見える。 |

||

| |

||

| 槍ヶ岳から南岳までの峰々 |

||

| 槍ヶ岳を望遠で。左の大喰岳や槍沢はかなり白くなっている。 |

||

| 手前に表銀座、後ろに裏銀座から立山方面。 |

||

| 鷲羽岳。こうして見るとなかなか大きな山です。 |

||

| 水晶岳。この方面では一番高い山。 |

||

| 遠く立山と剱岳 |

||

| 後立山の針ノ木岳。 手前には表銀座の始点である燕岳が見える。その手前には山小屋も。 |

||

| 北アルプス北部の山々。手前から爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、白馬岳。 |

||

| 締めは富士山。 時刻は正午を回っているが、無風快晴の好天気の下、沸き立つ雲もなく素晴らしい眺めを堪能できました。 |

||

| 残された時間は多くないので山頂を午後0時35分に出発した。 主稜線と分かれて再び前常念岳に向かう。 |

||

| 帰路、常念乗越と横通岳、大天井岳方面を見る。 (画像の上にマウスポインターを置くと常念乗越が拡大されます) |

||

| 前常念岳に向かう。安曇野に向かって下って行くようです。 |

||

| ドンドン下ります。 |

||

| 常念岳を振り返る。 |

||

| 雪と岩が織りなす峨々たる山容が素晴らしい穂高連峰。 |

||

| 稜線上の小ピーク |

||

| 小ピークから振り返る。 |

||

| 前常念岳に向かって下り続ける。 この稜線はまわりの展望がよく、三股からのルートを選んでよかったと思う。少々厳しい登りではあるが。 |

||

| 午後1時25分に前常念岳に到着。 避難小屋の前で少し休み、最後の眺めを楽しんだ。 |

||

| 穂高ともお別れです。 |

||

| 常念岳にもお別れ。 |

||

| 午後1時45分に岩場を下り始める。 下りは登りよりも慎重に行く必要がある。一歩一歩慌てず落ち着いて。 |

||

| ザレ場は特に慎重に。 |

||

| 森林限界までもう一下り。 |

||

| 最後に前常念岳を振り返る。 もう再び来ることはないだろう。素晴らしい眺めをありがとう。 |

||

| 午後2時25分にP2355の森林限界に到着。下りはやはり早かった。 |

||

| |

||

| あとは樹林の中をひたすら下るのみ。 |

||

| 途中で前常念岳と常念岳を振り返る。 この時期にこんなに穏やかな天気の下で山歩きが出来たことに感謝です。 |

||

| |

||

| 午後2時55分にP2207に到着。 小休止をとり午後3時に出発。以後登山口まで休憩なくひたすら下り続けた。 |

||

| 登山口まで3kmの地点。ここから尾根から外れて急降下が始まる。 |

||

| 日は西に傾き、常念山脈の東側にはもうすぐ日が差さなくなる。 少し焦る気持ちを抑えながら下り続ける。 |

||

| 夕暮れの雰囲気が濃くなった午後4時40分にやっと三股登山口に到着した。 長く厳しかった山歩きも実質的にはここでお終いです。 |

||

| 今朝登山届けを出しておいた小屋の前を通り過ぎて行く。 夏には賑わうところも今は誰一人いなくてひっそりとしていた。 |

||

| 午後4時55分に闇に包まれ始めた駐車場に到着。 私の車だけかと思ったが、蝶ヶ岳から下ってきた方が一人帰る準備をしていた。 その方も発っていったあと、着替えをして駐車場を出発したのは午後5時25分。 400km近い距離を運転して家に帰り着いたのは午後11時過ぎだった。 |

| コースタイム |

往 三股駐車場(5:40)−三股分岐(6:00)−P2207(8:40-8:45)−前常念岳(10:20-10:35)−常念岳(12:05) 復 常念岳(12:35)−前常念岳(13:25-13:45)−P2207(14:55-15:00)−三股分岐(16:40)−三股駐車場(16:55) |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|