| 伊予小島(芸予要塞) 2018年(平成30年)11月17日 |

探訪記録

| 波止浜港午後2時発の船に乗り込みます。乗客はわれわれ7人のみだった。 島の住民が少ないのでいつもこのような状態と思われます。1日10便ほどの便数があります。 |

||

| 船を降りたあと、桟橋から左手の28センチ榴弾砲が置かれているところに行く。 傍に要塞の煉瓦作りの建物を模した休憩所があります。 |

||

| 28センチ榴弾砲です。 鉄製ではなく強化プラスチック製のようですが、このような露天状態で劣化しないのだろうか。 末永く保存して行くために雨や日よけの屋根でも欲しいところです。 |

||

| 28センチ榴弾砲についての解説です。 大阪砲兵工廠で作られた榴弾砲は、はじめは天保山に設置されていたそうですが、 その後この小島に要塞が建設されたことで、ここに運ばれてきたそうです。 |

||

| 榴弾砲を見学したあと海岸沿いに歩いてから小島の集落に入って行きます。 瀬戸内海の島々に見られるような家並みが続きますが、人が住んでいる家はごく僅かです。(帰途撮影) |

||

| 途中で母親の生家に寄ってからお墓に向かいます。(帰途撮影) |

||

| |

||

| 集落を振り返る。遠くに来島第三大橋が見えます。(帰途撮影) |

||

| 集落から緩く登って行くと発電所跡に出ました。 多少手入れはされていると思いますが、100年以上も前の建物とは思えないしっかりしたものでした。 発電所の前の道を行くと南部砲台跡に行けますが、今回は割愛しました。 |

||

|

||

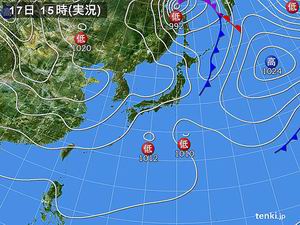

| 発電所跡の前にある小島砲台の解説です。 ロシア海軍の進攻に備えて計画され、1902年(明治35年)に完成したが、 日露戦争に勝利したことと、その後豊予海峡に要塞が完成したことによりその使命は終了しました。 |

||

|

||

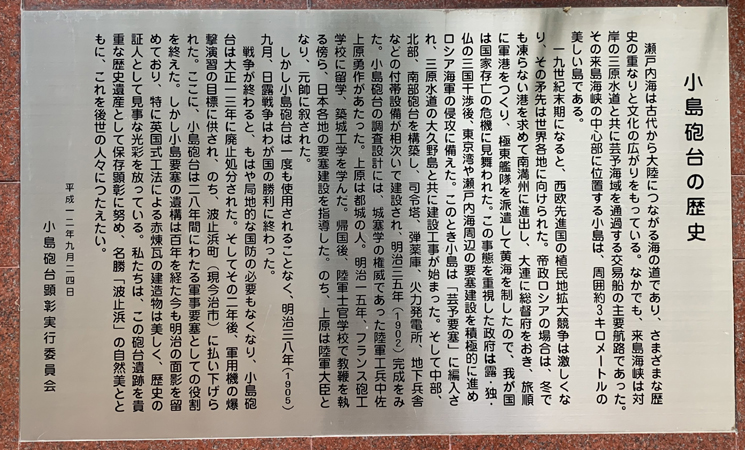

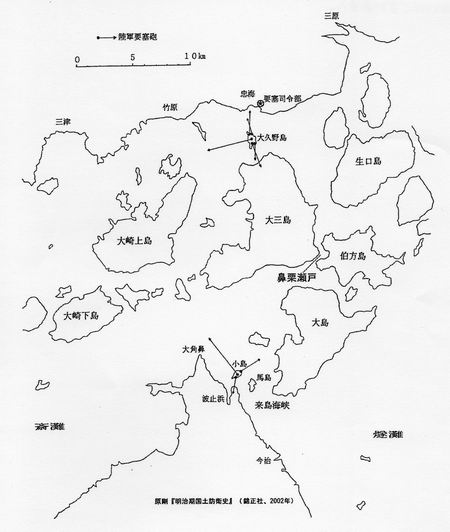

| 上の図は文献1)から借用したもので、明治期の日本の国防設備を示しています。 緑字の豊予要塞以外は日露戦争の前に建設されていました。 |

||

|

||

| 本図も文献1)からの借用です。 小島と大久野島の芸予要塞が敵艦隊の東進を阻む役割を担っています。 |

||

| |

||

| 発電所跡から右に行き、三つに分かれた道のうちの左側を進んでお墓に向かいます。 少し急な坂を登ると六地蔵が祀られていましたが由緒は分かりません。 |

||

| ほどなく前方が開けて瀬戸内海が見えてきました。お墓は海の見える高台に並んでいました。 |

||

| |

||

| 持参した分骨を納めて合掌し冥福を祈りました。 母親も生まれたところに帰ってきて喜んでいるに違いありません。 |

||

| |

||

| お墓参りをしたあと島の西側の海岸まで行きました。 きれいな砂浜と海、そして瀬戸内海の島々が見渡せるところです。昔はこのあたりにもよく遊びに来たのでしょうか。 付近はキャンプ場になっていますが、あまり人が来た気配はなく少し荒れた感じでした。 |

||

| お墓参りを済ませたあとは要塞の跡を巡って行きます。 先ほどの分岐点まで戻って、真ん中の道を進んで行きます。 ほどなく弾薬庫跡の道標が見えましたが、時間があれば砲台の後で行くことにしました。 |

||

| この道はメインストリートのようでよく整備されていました。 道の両側は椿の並木になっています。花が散るころは道は赤い絨毯が敷かれたようになるそうです。 |

||

| |

||

| 中部・北部砲台跡に向かいます。右に行くと兵舎跡ですが時間の関係で割愛します。 |

||

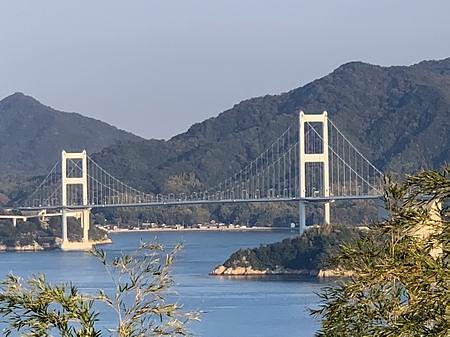

| 途中で樹林が途切れて来島海峡が見えました。 写真の吊橋は来島第三大橋です。 |

||

| 分岐点から20分ほどで中部砲台跡に着きました。 |

||

|

||

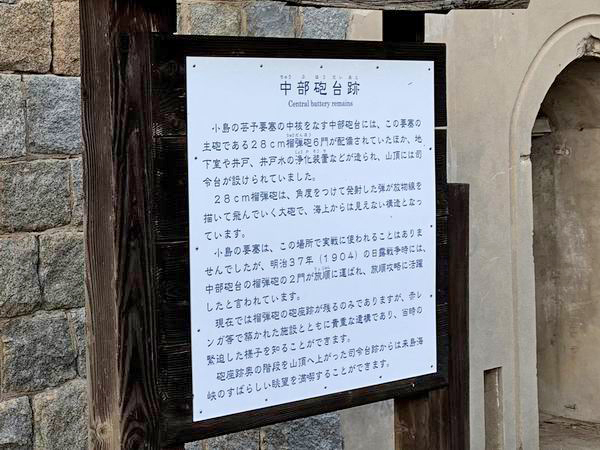

| 中部砲台跡の説明文です。 |

||

| 砲台跡が見えてきました。 1箇所に2つの砲座を有する砲台が3箇所並んでいます。 |

||

| 今から110年以上も前に、港にあったものと同じ大きさの本物の榴弾砲がここに据え付けられていました。 |

||

| 砲座の直径は3.5mほどで旋回は360度。司令塔からの指示により砲身の方向や角度を調整して砲撃します。 正面の壁にある穴は伝声管で、上部の司令塔を始めとした各部署との通話装置です。 以下は、NHK が放映した”坂の上の雲”での28センチ榴弾砲による旅順港内ロシア艦隊への砲撃シーンです。 |

||

|

||

| 二〇三高地の彼方の旅順港に照準を合わせます。 |

||

|

||

| 閃光と轟音とともに重さ200kgを超える砲弾がロシア艦隊向けて発射されます。 |

||

|

||

| 砲弾が次々に命中して被害を受けるロシア艦隊。 小島から送られた2門の28センチ榴弾砲はこのようにして旅順港を砲撃したのだろう。 |

||

| 砲台の前の道を歩いて奥の司令塔の方へ向かいます。 要塞跡はきれいに保存されておりとても100年以上も前のものとは思えません。 |

||

| 左の階段を上ると司令塔跡に出ます。奥には煉瓦で化粧された地下兵舎が並んでいます。 |

||

| 煉瓦とアーチで装飾された壁が印象的な地下兵舎跡。 これだけの装備をした要塞ですと、文献1)によればイザという時には600人ほどの動員が必要だったということですが、 結局そういう時は来なかったようです。 |

||

| 急な階段を上って司令塔跡に行きます。短いがなかなかしんどいです。 |

||

| 息を切らしてようやく司令塔跡に到着。 |

||

|

||

| 司令塔跡はこの島の最高点の標高100mのところにありました。 |

||

| 360度の眺めがあります。と言いたいところだが背の高い木々がちょっと目障り。 |

||

| 司令塔跡からの眺め。来島海峡方面は一望できます。 写真は来島第三大橋。 |

||

|

||

| 来島第一大橋 |

||

|

||

| 来島第二大橋。 敵艦隊が東進するとすれば第二大橋か第三大橋のあたりかな。 |

||

| |

||

| 10分ほどで司令塔跡から下って行きます。皆さん少し歩き疲れたようです。 |

||

| 中部砲台跡から北部砲台跡に向かいます。 |

||

| 中部砲台跡から15分ほどで北部砲台跡に着きました。 |

||

| |

||

| 北部砲台跡についての説明です。 |

||

| 説明図によると、ここには軽砲が4門配置されていたようです。 軽砲とは文献1)によれば9センチ速射砲のことかと思われます。 |

||

| 9センチ速射砲が配置されていた北部砲台跡です。 北部砲台はここから先にも1箇所あり、爆撃演習の標的となったのはどうやらそちらの方のようですが、 時間がないため割愛しました。 |

||

|

||

| 北部砲台に配置されていた24センチ加農砲(文献2)から借用)。 大砲について詳しいことは知りませんが、榴弾砲と加農砲(カノン砲)との大きな違いはその砲身の長さにあるようです。 榴弾砲は高仰角で高い弾道で打ち上げるため、砲身が短く全体がコンパクトで野戦向きなのに対して、 加農砲は水平に近い低仰角で低い弾道とするもので射程距離が長くなるが、大型化して重量が重くなり機動性に欠けるようです。 ゴルフで言うとアイアンとウッドの差みたいなものかな。 |

||

| 砲台跡から先には井戸や発電所跡などがあった。 加農砲を配備した北部砲台跡はこの先にあるようですが、時間の関係でここで引き返すことにしました。 |

||

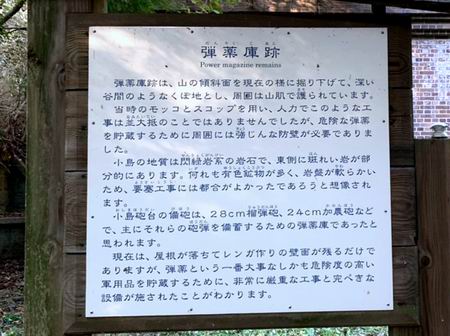

| 帰り道で弾薬庫跡に寄りました。 山の斜面を切り開いたようなところを進んで行きます。 |

||

| 弾薬庫跡に着きました。 |

||

|

||

| 案内板です。 |

||

| この建物も壁はレンガで装飾されている。 基礎の部分は連続アーチ状になっており、中部砲台跡の兵舎跡と同じように凝った装飾としている。 この時代の日本は必ずしも財政的にゆとりがあったとは思えないが、 こうしたインフラに対して何かこだわりがあったのだろうか。 |

||

| 屋根が消失しているため内部は基礎だけが残っていた。 ここに榴弾砲や加農砲の弾薬を保存することになっていたようです。 |

||

| 見学が終わって桟橋に戻ってきました。 小島から大陸に渡った28センチ榴弾砲6門のうち2門は旅順攻略に使われたことは上で書きましたが、 そのほかの4門は文献1)によると澎湖島や大連、鎮海湾などに配置されたようです。 それらの大砲がその後どこに運ばれて行ったのか、またこの小島に戻って来たのか、今のところ分かっていないらしい。 |

||

| 小島は過疎の島となっています。 増えているのは猫ばかりのようです。そのうち猫島となるのでは・・・。 |

||

| 午後5時の船に乗って小島を離れました。 北部砲台跡の残りの部分や南部砲台跡など見残したところもあるので、機会があれば椿の散るころに訪れてみよう。 |

||

| 遠ざかって行く小島です。 |

||

|

||

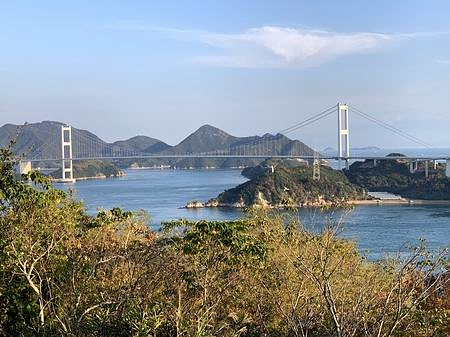

| 翌日は従兄の案内で来島海峡大橋を渡って大島に行き亀老山に登りました。 山頂からは来島海峡のこれ以上はないという眺めを満喫しました。 |

||

|

||

| 右から第一大橋、第二大橋、第三大橋と続きます。 小島は画面中央の第二大橋の後ろに見えています。まさに来島海峡を扼する位置にあることが分かります。 |

||

| 令和1年11月29日の午後、小島を再訪問した時にドローンで砲台を撮影しました。 来島海峡の彼方に見える山々は石鎚山、笹ヶ峰、東赤石山などです。 |

参考文献1) 鈴木 淳 小島砲台の歴史と価値 2011年12月 今治地方文化交流会

2) 図子 英雄 小島砲台跡の今昔 2009年11月 今治地方文化交流会

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|