| 白 山 2008年(平成20年)7月19日〜20日 |

山行記録

| 7月19日 | ||||

| 4時50分に登山を開始。鳥居を潜って登山道に足を踏み入れる。 この道を登るのは平成10年以来今回で6度目になる。 |

||||

| しばらく登ると右手前方に大倉山と思しき頂が見える。 いつもは暗いうちから登り始めるので気がつかなかったが、あんなに高いところまで行くのか・・・。 |

||||

| ほどなくしてその右手に残雪を抱いた朝日に輝く山並みが見えた。 どうやら明日行く2349m峰のようだ。北弥陀ヶ原はあの稜線上にあるのだろうか。 |

||||

| 登山口から1km地点。大倉山までは登山口から約3kmある。 |

||||

| 大木の中を登って行きます。 |

||||

| 3km付近から別山方面を見る。大倉尾根前半の登りも終わりに近づく。 |

||||

|

||||

| 急登が終わって平坦な尾根道になると、右手に白山主峰群から2349m峰へとつづく中宮道の山並みが見え出す。 明日行く予定のお花松原は中央の鞍部付近にある。それにしてもいつもより残雪が多いような気がする。 |

||||

| 双耳峰のような御前ヶ峰と剣ヶ峰。大汝峰もチラッと。 |

||||

| やがて道はガレ場にさしかかる。行く手に白山の主峰群が見える。 |

||||

| 眺めの良い尾根道 |

||||

| ガレ場を過ぎて避難小屋付近から御前ヶ峰と剣ヶ峰を眺める。 御前ヶ峰の左手の尾根を登って行くことになる。 |

||||

| 大倉山を振り返る。 |

||||

| 大倉山の左遠くに槍・穂高。 |

||||

| 登山道脇に咲くミヤマキンポウゲ |

||||

| 再び急坂となった尾根を登って行く。 これからが花々を楽しめるところだが、今日は少しその数が少ない。 |

||||

| カラマツソウ |

||||

| カンクラ雪渓もかなりの雪の量だ。 |

||||

|

||||

| 登ってきた尾根道(右下が大倉山)を振り返る。 雲海の果てには北アルプスの山並みが続く。 |

||||

| カンクラ雪渓展望台の上のガレ場のお花畑を過ぎると階段が延々と続く。 これを登れば賽の河原はもうすぐ。 |

||||

| 階段道を登り終えて賽の河原付近の平坦な道を行く。 |

||||

| 賽の河原付近からの別山。いつもならこのあたりまで来ると雲が湧いてきて別山は見えなくなるが、 今日の天気は実に安定している。 |

||||

| やがて今日泊まる室堂が見えてくる。 |

||||

| 午前9時前に室堂に到着。まだ時間は早いのでお池巡りの道で四塚山に向かいます。 |

||||

| 白山荘の横を通り、お池巡りの道に入って行く。 |

||||

| 背丈ほどもあるハイマツ帯を過ぎると水屋尻雪渓。ハクサンコザクラなどの花々が見え出す。 |

||||

| ミヤマキンバイ |

||||

| お池巡り道を行く。遠くにこれから行く四塚山と七倉山が見える。 |

||||

|

||||

| お池巡り道を歩いても雪は多く、花は殆ど見られなかった。 一面雪に覆われた千蛇ヶ池を過ぎて大汝峰に向かう。 |

||||

|

||||

| 大汝峰に近づくと道の両側にアオノツガザクラやイワカガミなどの高山植物が目につくようになる。 |

||||

|

||||

| 大汝峰直下の分岐点で道を左にとって大汝峰を巻いて行くと七倉山と四塚山が見えてくる。 一面のハイマツと白く輝く残雪、そして青い空と、夏山の見本のような景色だ。 このあたりまで来ると殆ど人影はない。 |

||||

| 大汝峰を巻いて北の端まで来る。3度目の今日はあの四塚山まで行く。 |

||||

|

||||

| ハイマツの中を緩く下り、それを抜けると眼下に鞍部が見えてきた。 その向こうに七倉山と四塚山。 |

||||

| 鞍部の右に地獄谷の眺めが広がる。 |

||||

| 地獄谷を眺めたあと道は急な下りとなる。 下りついた鞍部には水を湛えた御手水鉢があった。 |

||||

| 鞍部から緩く登り返し、雪渓を横切って七倉ノ辻に着く。 ここから釈迦新道や加賀禅定道、岩間道などが分かれる。 |

||||

| 北竜ヶ馬場とも呼ばれる七倉ノ辻から振り返れば、緑の山肌の大汝峰が大きく見えた。 御前ヶ峰方面から見た山肌とは随分趣が違う。さらに足を延ばして北の四塚山に向かう。 |

||||

| 七倉ノ辻から少し下って登り返すと四塚山に着く。 山頂付近には化け猫を封じ込んだとされている石塚があった。 |

||||

| 四塚山を更に進んで行くと主稜線は高度を落として行き、 いわゆる加賀禅定道となって北に向かって延々と続いていた。 |

||||

| 七倉山から四塚山にかけても色とりどりの花々が咲いていた。 (ハクサンイチゲ) |

||||

| イワギキョウ |

||||

| ゴゼンタチバナ |

||||

| クルマユリ |

||||

| イワツメクサ |

||||

| シナノキンバイ |

||||

| チングルマ |

||||

| ハクサンフウロ |

||||

| イワウメ |

||||

| 戻る途中、七倉ノ辻で少し休憩。 |

||||

| 大汝峰目指して戻って行きます。 |

||||

| 四塚山から七倉ノ辻を経て大汝峰に向かう。大汝峰への登り道にはイワカガミが咲き乱れていた。 (後方は七倉山と四塚山。右遠くの山は薬師山) |

||||

| 5年振り3度目の大汝峰。まわりに人影はなく、15分の休憩の間山頂を独り占めする。 |

||||

| 大汝峰から見た御前ヶ峰と剣ヶ峰。左は翠ヶ池。 |

||||

| 大汝峰からお花松原を見下ろす。今年は本当に雪が多い。 その後ろに2349m峰。更にその後ろに三方崩山。 |

||||

| 大汝峰を下ってお池巡り道に入る。 |

||||

| 翠ヶ池に浮かぶ雪の水面下の色が喩えようもなく美しい。 |

||||

| 油ヶ池を過ぎると御前ヶ峰への登りが始まる。 |

||||

| 油ヶ池を振り返る。後方は大汝峰。 |

||||

| かなりの急登だが油ヶ池から15分ほどで山頂に着く。 |

||||

| 午後2時に6年振り5度目の御前ヶ峰。天気は安定しており眺めは良い。 |

||||

| 大汝峰を振り返る。下は紺屋ヶ池と油ヶ池。雪の多さがよく分かる。 |

||||

| 御前ヶ峰を最後に今日の行程は終了した。室堂で宿泊の手続きをしてから部屋に案内される。 そのあとは夕食まで特にすることもない。室堂の前の岩のテラスに寝ころんで御前ヶ峰や別山の眺めを楽しむ。 |

||||

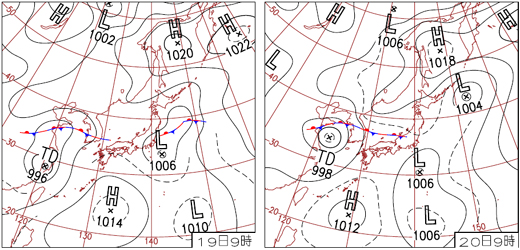

| 夕暮れの別山。 岩のテラスで休んでいると爽やかな風が疲れた体に心地よくあたる。明日もきっと良い天気に違いない。 |

||||

|

||||

| 7月20日 | ||||

| 中宮道の取り付きから急降下し、雪渓に沿って下って行くうちに陽が差し始めて青空も見えてくる。 天気の好転を期待してビルバオ雪渓を下る。 |

||||

| お花松原に近づくと青空は更に広がり、まわりも大部明るくなってくる。 |

||||

| お花松原に着く頃には稜線付近を除いて完全に晴れ上がる。 しかしあたりは一面残雪に覆われていて花を探すどころではなかった。 |

||||

| 3年前の同じ頃に来た時にはアオノツガザクラの群落が見られた斜面も雪に覆われていた。 |

||||

| 付近を歩いていた監視員の方の話では、 今年は雪が溶けるのが遅れているらしく花の見頃は8月始めとのことだった。 |

||||

| それでも、お花松原の近くには僅かながら花が見られた。 (サンカヨウ) |

||||

| キヌガサソウ |

||||

| ハクサンコザクラ |

||||

| クロユリ |

||||

| 次は北弥陀ヶ原に向かう。2349m峰に取り付いてしばらく登ると前回休憩した岩場に着く。 そこからは、稜線付近は雲に隠れていたものの念願の白山主峰群の眺めを得ることが出来た。 |

||||

|

||||

| 更に進んで2349m峰を越えて行く。 振り返ると一瞬剣ヶ峰がその全容を露わにした。 |

||||

| 2349m峰の稜線にはハクサンシャクナゲが沢山咲いていた。 |

||||

| お花松原とはもともとはこの稜線付近を言い、 花はハクサンシャクナゲ、松はハイマツという説もある。 |

||||

| 稜線を進んでいったが北弥陀ヶ原らしいところはなかなか現れない。 お花松原から40分ほどで小さな池塘に辿り着く。 少しスケールは小さいが雰囲気的には北弥陀ヶ原らしいところだった。 |

||||

| 池塘のまわりには沢山のハクサンコザクラが咲いていた。 時間もないので北弥陀ヶ原は次の機会に譲ることとして、ここから帰途に着いた。 |

||||

| 左手には昨日登ってきた大倉尾根の全容が見て取れる。これからまたあそこを下って行かなければならない。 大白川登山口まで10kmに及ぶ長い長い道程だった。 |

||||

| コースタイム |

19日:大白川(4:50)−室堂(9:00)−四塚山(11:15)−大汝峰(12:50)−御前ヶ峰(14:00) −室堂(15:00) 20日:室堂(7:00)−お花松原(8:45)−池塘(9:30)−お花松原(10:15)−室堂(12:15) −大白川(15:15) |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|