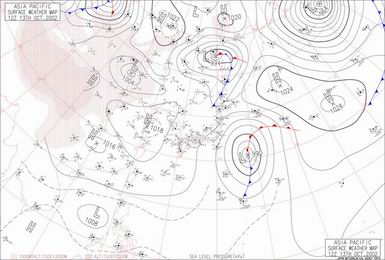

| 庚申山・皇海山 2002年(平成14年)10月12日〜14日 |

山行記録

|

||

| 1日目。 銀山平の国民宿舎かじか荘の駐車場は殆ど満車の状態だった。 何とかスペースを見つけて車を止め、支度をして1時40分に今日の目的地の庚申山荘を目指して出発した。 入口の立て看板には庚申山登山口と書かれてある。 |

||

| |

||

| 庚申川沿いに舗装された林道を20分ほど行くと地道になる。途中で下山する人と何人もすれ違う。 坑夫ノ滝を見下ろし、天狗ノ投石を過ぎ、途中野生の猿を見かけたりしてしばらく行くと一ノ鳥居に着く。2時40分。 林道はここまででいよいよ登山道に入る。 |

||

|

||

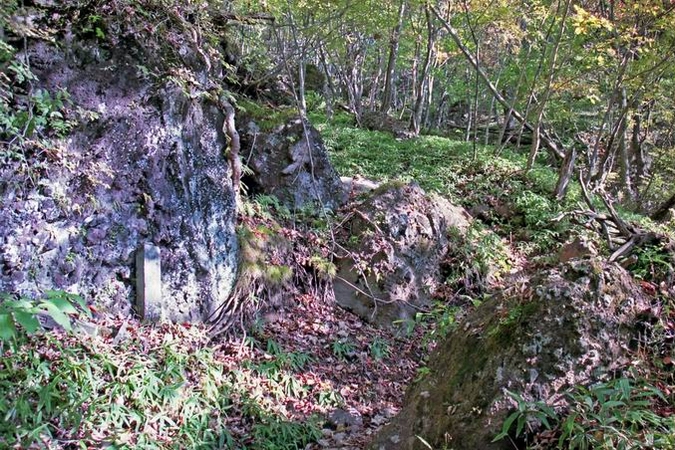

| 初めのうちは水面ノ沢沿いの樹林の中の道を行く。樹々の緑が体に染まってしまいそうな綺麗な森だった。 紅葉の時はさぞかし見事な景色だろうと想像しながら何回か沢を渡り返して緩やかな坂道を登る。 道端には信仰登山の名残りの道標が一丁おきに立てられている。3時10分に丁度百丁と書かれたところに着き一息入れる。 |

||

| |

||

| 百丁から10分ほども行くと悲しい伝説がある鏡岩に着く。 やがて道は沢筋から離れて少し急な登りとなる。夫婦蛙岩や仁王門などの岩を通り過ぎ、 高度を上げて行くと参道のような道になり、はどなく猿田彦神社跡の小広い平地に出た。 あたりには真新しい石碑が幾つか建てられてあった。 そこを左に折れて進んで行くと樹林の聞から庚申山荘が見えてきた。山荘には4時5分に着いた。 |

||

| 2日目。 昨日の夕方庚申山荘に着いたが、小屋はほぼ満員の状態だった。なんとか二階のベランダ側の片隅を確保した。 慌ただしく夕食を取ってから持ってきた寝袋に潜り込み、明日の晴天を確信して眠りについたのはまだ8時前だった。 遠くから鹿の悲しそうな鳴き声が聞こえてくる。 翌朝はまだ暗い4時半ごろに起きて顔を洗い、朝食をとって、必要な荷物だけをリュックに詰めて、5時45分に小屋を出発した。 大半の人は既に出掛けてしまっており、小屋にはあとは数パーティが残っているだけで、かなり遅い出発となった。 |

||

| 外は既に明るくなっていて日の出も近い。天気は良く、申し分のない登山日和だった。 朽ち果てた建物の跡を通り過ぎ、頭上にのしかかってくるような険峻な岩壁を仰ぎながら急な坂道を登る。 水が滴り落ちる岩の下や一ノ門などの奇岩を通り抜け、ハシゴやクサリで絶壁を登降し、 桟道で谷間を渡ったりする気が抜けない道が続く。 ふと振り返ると遠くに白い朝霧の上に浮かぶ双耳峰の山が見えた。方向からして多分筑波山だろう。 |

||

|

||

| さらに登って行くと、今度は遥か奥秩父の山々を前にして霊峰富士山が予想外の大きさで高く聳えていた。 絶景に元気つけられて先に進む。 |

||

| |

||

| 瑞牆山を思い出させるような急な岩の登り道が続くが、やがて笹に覆われた尾根道に変わり、 そのうち傾斜も緩やかになって6時55分に標高1892mの庚申山の頂上に着いた。 |

||

| 庚申山の頂上は樹林に囲まれていて展望は利かないが、 そこからしばらく進むと樹林が切れて鋸山から皇海山にかけての眺めが広がる。 前方左の標高1998mの鋸山へはこれから9つの峰を越えて行かなければならない。 すなわち、御嶽山、駒掛山、渓雲岳、地蔵岳、薬師岳、白山、蔵王岳、熊野岳、剣ノ山の各峰々で、 これに庚申山と館山とを加えて鋸山11峰と呼ばれる。 さらに鋸山の右手の皇海山までは、鋸山から一旦150m下ったあと300mほどを登り返す必要がある。 |

||

| 右手には樹々の聞から奥白根山などの日光の山々がよく見える。 朝日に輝く峰々の上には雲一つない青い空が広がっている。 素晴らしい景色を目の前にして暫らく休憩してから鋸岳への第一歩を踏み出した。 |

||

| 紅葉も終盤の鋸山11峰の道を行く。 御嶽山と思われる小さなピークを越えたあと尾根道は急降下する。鞍部から登り返したところは駒掛山だろうか。 さらに渓雲岳らしきピークを越えて行く。 |

||

| やがて樹林に囲まれた地蔵岳に8時に到着し、小休止する。 前方には樹々の聞から薬師岳の丸いピークが見える。 |

||

| 地蔵岳から少し下り、鞍部から尾根道を急登して8時30分に薬師岳に着く。前方に白山が見える。 距離的にはここまでで庚申山から鋸山までの八割方を来たことになる。 |

||

| 薬師岳の次は白山へ登り返す。 好展望地の白山からは皇海山が目の前に。 |

||

| 白山からは奥白根山も見える。 |

||

|

||

| 白山から蔵王岳を過ぎたところで第一の難所に出会う。垂直に切れ落ちた岩の下りだ。クサリを頼りに慎重に下りる。 次は熊野岳へ登る手前の岩場のトラバースだが、ここは高度感もなく割合気楽に通過する。 そのあとの熊野岳へは殆ど垂直の岩の登りだ(写真)。ここは第二の難所で、ロープを使いながら慎重に足場を確保して登る。 |

||

| 熊野岳から剣ノ山までもハシゴの登り下りがあるが、それほど危険なところはない。 第三の難所は剣ノ山の下りだ。ここは蔵王岳の下りと同じようにクサリを使う垂直な岩の下りで足場も悪い。 降り立った鞍部は両側ともスパッと切れ落ちた急峻な谷となっており、思わず足がすくみそうになる。 なんとか難関を通過して鋸山の頂上に着いたのは9時30分だった。 鋸山の狭い山頂からは皇海山の雄姿が目の前に見える。 |

||

| また、皇海山の右手遠くには松木渓谷越しに男体山から女峰山、奥白根山などの日光の山々がパノラマのごとく展開する。 ここからカメラや貴重品のみを持ち、身軽になって皇海山を往復することにした。 |

||

| 鋸山からはロープが張られた滑りやすい急坂の下りだ。またまた難所の出現かと、 この先が思いやられるところだったが、それも10分ほどで終わり、あとは樹林の中の普通の下り道となる。 下りきってから小さなピークを二つはど越えて降り立ったところが最低鞍部で、ここで不動択ルートが合流する。10時30分に到着。 来し方をを振り返ると、黄葉した樹林越しに逆光で黒々とした鋸山11峰の険峻な峰々が、 まさに鋸の歯のように続いているのが仰ぎ見られた。よくもあんなところを越えてきたものだと我ながら感心した。 |

||

| 少し休んでから最後の登りに取りかかる。朝早く出掛けた人達とすれ違いながら樹林の中の笹道の急登を続ける。 樹林の中をひたすら黙々と登り続けるうちにさすがの急坂も緩やかになり頭上も幾分か明るさを増す。 やがて人の気配がしてきたと思う間もなく小広い平地に出た。そこが皇海山の頂上だった。11時10分着。 |

||

| |

||

| 三角点に触れてから頂上の片隅に荷を置いて休憩する。 苦労して山頂を極めたご褒美は広闊な展望だが、ここでは樹林の聞から垣間見るしかない。 まずは尾瀬の燧ヶ岳。 |

||

| 尾瀬ヶ原を挟んで燧ヶ岳と対峙する至仏山。 |

||

|

||

| 武尊山 |

||

| 苗場山と仙ノ倉山からトマノ耳までの谷川連峰。 30分ほど休んでいるうちに休も冷えてきたので、名残惜しいが下山の途に着く。時刻は11時45分。 |

||

| 来た道を戻り鋸山には12時55分に着く。ここで置いてきた荷物をまとめ、午後1時5分に六林班峠を目指して出発する。 六林斑峠へは明るい笹道の下りで始まる。 右手には相変わらずの青空の下に黄葉で彩られた皇海山が重量感のある姿を見せている。 真横から眺めているためにことさらその山容の大きさを感じることができる。 |

||

| |

||

| 緊張感から開放され、のんびりと歩いて辿り着いた小さなピークから振り返ると、 鋸山がこれまでとは違った穏やかな姿で聳えていた。最後のお別れをして峠を目指してドンドン下る。 |

||

| 鋸山から六林班峠に向かう。 |

||

| やがて道は広い緩やかな尾根の笹の中を行くようになる。 樹々の黄葉と笹の緑が背景の青空に映えて素晴らしい景色が広がる。 |

||

| 鋸山から1時間ほど歩いて2時丁度に六林班峠に到着する。 ここで一息入れようとしたが、子鹿が何か欲しそうな様子でこちらを伺っていたので早々に峠を立ち去る。 庚申山荘への道は等高線に沿って忠実につけられた巻道で、沢を何回も渡るので水場には事欠かないのと登り下りがないのがよいが、 その代わりに単調で道のりがあるため気長にのんびりと歩いて行くしかない。 延々と歩いて夕方近くになり樹林の中は徐々に光を失って行く。 少し焦りながら歩いて天下ノ見晴台との分岐を過ぎ、4時35分にようやく庚申山荘に帰り着いた。 |

||

| 3日目。 昨夕帰り着いた小屋は前日とは打って変わって人が少なくゆったりと出来そうだった。 一階の炊事場の横の部屋に荷物を移して、夕食をとったあと寝袋に入って長い一日を思い出しながら眠りに就いた。 明ければ最終日。朝食の前に天下ノ見晴台に行ってみることにした。少し風が強いが今日も良い天気で空には雲一つない。 見晴台の岩の上に立つと目の前に黄葉と朝日とで黄金色に輝く庚申山が大きく奪えていた。 |

||

| 庚申山の左手奥には鋸山の姿も認められた。今回の山行の最後の眺めを堪能して小屋に戻る。 小屋に戻ってから貸し切り状態になった部屋のテーブルでゆっくりと朝食を戴き、コーヒーを飲んで暫らくくつろぐ。 まるで別荘にでも居るような贅沢な気分を味わってから、7時半に二晩過ごした小屋をあとにして来た道を戻って行った。 |

|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|